¿Estaréis dispuestos a deshaceros de vuestras vidas

cometiendo un acto que probablemente no servirá para nada?

El 25 de noviembre de 1970, cuatro veinteañeros y un hombre maduro, todos ellos vestidos con un extraño uniforme que recuerda al del portero de un hotel caro, penetran en la sede del Ejército del Este de las Fuerzas de Autodefensa Japonesas portando algunas armas tradicionales que parecen sacadas de una almoneda. Se dirigen decididos hacia el despacho del general Mashita, comandante en jefe, sin que nadie haga nada por detenerlos, sino todo lo contrario: a pesar de su indumentaria carnavalesca y de su colección de espadas ―probablemente un regalo para el general―, los soldados se cuadran a su paso en señal de respeto porque saben que se trata de Yukio Mishima, una gloria viva de la cultura japonesa y el personaje más mediático del país. En realidad, la situación no tiene nada de extraña, porque ya se había corrido el rumor de que el escritor había solicitado audiencia sin especificar su cometido, aunque todo el mundo ha supuesto que trata de documentarse para una nueva novela. Por lo que se refiere a sus fachas y a las de su séquito, todo Japón está ya más que acostumbrado a las salidas de tono del genio, por lo que tampoco se le da ninguna importancia. Así, serenamente confiado y honrado por la visita, el veterano general Mashita los recibe sin ninguna escolta y completamente desarmado: ni se le pasa por la cabeza que quizá esté cometiendo el error más grave de su vida.

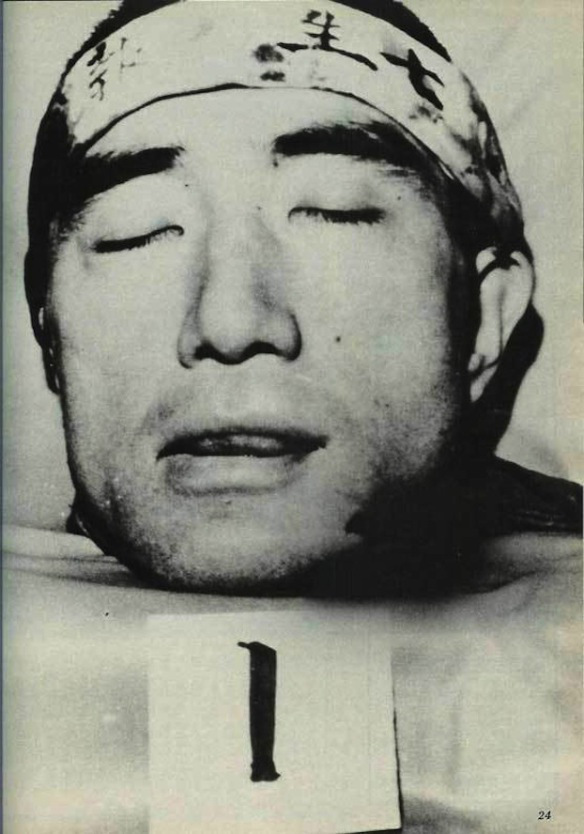

Una vez dentro de su despacho y con la puerta atrancada, los acontecimientos se precipitan: el militar es reducido, amordazado y atado a su sillón, mientras el propio Mishima se encarga de informarle del propósito de su visita y de que no es su intención causarle ningún daño. Acto seguido, el peculiar asaltante sale al balcón ataviado con una cinta de combate en la cabeza y declama una arenga poética hacia las escasas tropas del cuartel. Explotando al máximo sus dotes para la interpretación y la rapsodia, les conmina a luchar por recuperar los valores tradicionales japoneses y el culto al Emperador; sin embargo, emplea un lenguaje tan literario que la mayoría de ellos o bien no lo entienden o se lo toman como una broma más de las muchas que ha gastado el orador a lo largo de su vida pública. Después regresa al interior y, sin más, inicia el ritual de la última fase del seppuku, para terminar obligando a un Mashita horrorizado a contemplarle destrozándose el abdomen con su wakizashi ―espada corta―. Herido de muerte, Mishima hace un gesto a su favorito, Masakatsu Morita ―de natural torpe y más entorpecido aún por la tensión del momento―, que automáticamente trata de decapitarlo con una katana hasta en cuatro ocasiones frustradas, en las que volaron por los aires orejas y otros trozos de la cabeza del suicida. Posteriormente, cumplida su misión, el propio Morita ―de veintitrés años― emulará a su maestro, teniendo mucha más suerte que él al perder la cabeza en un solo golpe certero por parte de otro de sus compañeros. Nadie más está autorizado a disfrutar del placer de la muerte, pues la misión de los tres supervivientes es la de testimoniar lo allí ocurrido, así que una vez concluido el pequeño holocausto liberan a su prisionero y salen los cuatro juntos para entregarse a las incrédulas autoridades.

Las actas del juicio subsiguiente demuestran que las cosas fueron incluso más truculentas de cómo las he contado a modo de breve resumen, y que la singular ceremonia se prolongó durante más de dos horas. Es probable que el suicidio de Mishima haya sido el hecho que más haya conmocionado a la sociedad japonesa entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe de Fukushima; pero como aún no se ha inventado el “conmociómetro”, resulta imposible saberlo con certeza. La noticia también causó un gran impacto en el mundo occidental, pero más por la forma de brutalidad exótica que adoptó el suceso que por la muerte en sí del literato. La inmensa mayoría del público internacional no había oído nunca su nombre, y si por casualidad lo habían visto mencionado entre la lista de eternos candidatos al Premio Nobel, lo habían olvidado a los pocos segundos. No es de extrañar que varios medios de comunicación europeos cayeran en un primer momento en la confusión de atribuir los hechos a Yasunari Kawabata ―su mentor y a quien la Academia sueca había honrado tan sólo dos años antes con el honor que parecía destinado a Mishima― sin reparar en que el pobre hombre, además de haber sido siempre un señor de lo más tranquilo, ya había llegado a la edad en la que el suicidio cambia su sentido lógico por el de la eutanasia ―de hecho, asqueado por sus padecimientos, un año y pico más tarde le dio por meter discretamente la cabeza en un horno de gas y ahí se quedó―. Hoy en día, quizá precisamente por la llamada de atención que supuso su final, resulta extraño encontrar a algún aficionado a la literatura que no haya leído al menos una de las cerca de doscientas cincuenta obras que Mishima escribió a lo largo de una vida de cuarenta y cinco años en la que no debió de descansar ni un solo segundo.

Lo que Mishima siempre llamó “el Incidente” mientras lo planeaba minuciosamente debía ser el culmen de su carrera artística y una especie de performance que acompañara a su tetralogía “El mar de la fertilidad”, cuya escritura le mantuvo vivo durante sus últimos cuatro años ―entregó la última página a su editor el mismo día que puso fin a su vida―. “Caballos desbocados” es la segunda de ese grupo de novelas, y sin duda en la que más claramente anunció sus intenciones, aunque ya desde su debut con “Confesiones de una máscara” (1948) había demostrado su fijación con el masoquismo más duro, sin que al lector le resultara posible adivinar si esa tendencia respondía a su verdadera personalidad o simplemente a uno de los cientos de personajes tras los que le gustaba ocultarse.

Unos años antes del Incidente, Mishima había organizado el Tate-no-kai (“Sociedad del Escudo”), un ejército privado para el que reclutó y adiestró a más de un centenar de jóvenes en la disciplina militar; pero no en el manejo de las armas, pues su única función era proteger la vida del emperador usando sus propios cuerpos como escudos ―soy consciente de que todo esto puede resultar increíble, pero es tal y como lo cuento―. Los elegidos para participar en el Incidente fueron sus predilectos dentro del Tate-no-kai, y éstos sí que fueron entrenados personalmente por Mishima en el arte de la katana ―entre otras muchas cosas, era campeón de esgrima, tanto clásica como japonesa―. Sin embargo, como se puso de manifiesto en el momento de la verdad, las lecciones se le debieron de quedar algo cortas y el maestro negligente sufrió en su cuello la torpeza de su alumno. Lo cierto es que una vez errado el primer golpe, los demás nacerían inevitablemente viciados: la espada de samurái quizá sea el arma blanca más mortífera que haya existido jamás, pero también la más delicada y difícil de manejar; un uso erróneo puede reducirla a poco menos que a una maza bastante débil y quebradiza, además de dañar su filo de manera casi irreversible.

Dada su pose tradicionalista, está claro que la vía ideal y suprema para canalizar sus pulsiones masoquistas no podía ser otra que el seppuku o hara-kiri, como lo conocemos incorrectamente en Occidente. En realidad, hara-kiri es una mala manera de llamar a una de las múltiples fases de la ceremonia. Literalmente no significa otra cosa que “corte de vientre”, y se trata de un término igualmente empleado en el despiece de reses, por lo que desde la mentalidad japonesa constituye todo un desprecio denominar de esa forma a un rito tan grave como el seppuku. Si se extendió popularmente esa expresión, fue precisamente por los intentos de desprestigiar y ridiculizar a la casta samurái durante la Restauración Meiji, pues tan sólo ellos y los monjes estaban legitimados para emplear la que consideraban la forma más honorable de morir. El origen de esta práctica parece encontrarse en una consecuencia lógica de la combinación entre las creencias anatómicas de la medicina tradicional japonesa y su escala de valores. Mientras que el código de honor occidental se basa en la buena fe, el japonés toma como medida la diligencia, de manera que una maniobra que a nosotros nos parecería de lo más artera y humillante para el que la realiza, como atacar por la espalda a alguien desarmado, por ejemplo, un japonés la encontraría perfectamente admisible: el verdadero deshonrado sería el samurái negligente que se deja sorprender de esa guisa. De este modo, perder un objeto que se nos ha confiado, servir un alimento en mal estado o vender un producto defectuoso ―y estoy citando casos reales de los últimos cincuenta años― constituirían para un samurái motivos más que suficientes para caer en vergüenza y quedar deshonrado, siempre y cuando se haya tratado de una falta no intencionada y el ofendido pertenezca a su casta o a otra superior o equivalente. Si el hecho admite reparación in natura, lo más probable es que el samurái se limite a devolver las cosas a su estado original y se humille ante el ofendido; pero si se trata de un hecho irreversible y desea recuperar su honor, no le quedará más remedio que practicar el suicidio ritual ante su acreedor para demostrarle su sinceridad a la hora de pedir perdón ―en caso contrario, caerá en una situación de infamia mucho más terrible que la propia del Derecho romano―. Y aquí es donde interviene la medicina tradicional, que considera que la sinceridad reside en las vísceras abdominales. De este modo, lo que hace el samurái no es matarse, sino mostrar la verdad más desnuda de su arrepentimiento: la muerte no es más que una consecuencia inevitable de la ceremonia. A pesar de lo espeluznante del rito, el practicante procurará tomar ciertas precauciones para no volver a ofender al receptor, como son cuidarse de no haber comido absolutamente nada en bastante tiempo y efectuarse un masaje abdominal previo para desplazar las tripas hacia el lado derecho, puesto que comenzará clavando su espada en el izquierdo con el objetivo de lograr que los intestinos vean la luz sin resultar dañados. Como lo que importa es el gesto y no el dolor que provoca, que debe de ser insoportable, una vez abierto el vientre, alguien de la confianza del penitente le decapita de un espadazo ―a este gesto humanitario se le denomina kaishaku―; o bien, si por algún motivo carece de esa asistencia, él mismo se descabella con una pequeña daga que clava diagonalmente en su garganta desde la izquierda de la laringe ―ignoro si a los zurdos se les consiente hacerlo todo al revés―. De este modo, no sólo se acorta el sufrimiento, sino que se evita la posibilidad de que el suicida pierda el sentido en mitad de la operación y quede en el suelo desangrándose como un cerdo en lugar de caer con dignidad. Es importante aclarar que este ritual es exclusivamente masculino, si bien existe una variante femenina que se realiza en el cuello en lugar de en el abdomen. No es que se considere que las mujeres no guarden la sinceridad en los intestinos, sino que es necesario emplear tal fuerza para realizar el movimiento de corte que se les consiente pasar directamente a la última fase. Actualmente y desde hace muchas décadas, el Derecho y la moral japonesas distinguen entre dolo y culpa, y salvo casos puntuales como el del escritor, el seppuku es una práctica completamente abolida; sin embargo, todo maestro de artes marciales es adiestrado minuciosamente en su teoría ―no en la práctica, evidentemente―.

Mishima estaba perfectamente legitimado para desventrarse cuando le apeteciera, puesto que descendía por vía materna de una familia de casta samurái. Parece que ese dato, tan sólo recordado como curiosidad por sus parientes, a él le obsesionó durante toda su vida. En numerosas ocasiones tomó el seppuku como tema de sus obras, siendo quizá el relato “Patriotismo” (1953) y su posterior adaptación al cine ―“Yukoku. El rito del amor y la muerte” (1966), escrita, dirigida e interpretada por él mismo― donde más claramente se expuso su fijación, con una profusión de detalles que pone los pelos de punta y que demuestra tanto su genialidad manejando las palabras y las imágenes como su plena consciencia de lo que le esperaba:

Mishima estaba perfectamente legitimado para desventrarse cuando le apeteciera, puesto que descendía por vía materna de una familia de casta samurái. Parece que ese dato, tan sólo recordado como curiosidad por sus parientes, a él le obsesionó durante toda su vida. En numerosas ocasiones tomó el seppuku como tema de sus obras, siendo quizá el relato “Patriotismo” (1953) y su posterior adaptación al cine ―“Yukoku. El rito del amor y la muerte” (1966), escrita, dirigida e interpretada por él mismo― donde más claramente se expuso su fijación, con una profusión de detalles que pone los pelos de punta y que demuestra tanto su genialidad manejando las palabras y las imágenes como su plena consciencia de lo que le esperaba:

[…]…tuvo la impresión de que era otro el que le había atravesado el estómago con una gruesa barra de hierro. Por un segundo o dos vaciló su mente y no tuvo conciencia de lo que había ocurrido… Recuperó la lucidez. La hoja ha penetrado a fondo, pensó. Respiraba con dificultad… de alguna región profunda, que difícilmente podía creer que perteneciese a su cuerpo, brotó un dolor lacerante y aterrador como si el suelo se hubiese abierto para dejar paso a un chorro de lava fundida. El dolor se fue acercando, con una terrible velocidad. Mordió el labio inferior para ahogar un lamento instintivo. […] ¿Esto es seppuku?, pensaba. Era una sensación de caos, como si el firmamento hubiese caído sobre su cabeza… La voluntad y coraje que parecían tan firmes antes de hacer la incisión se habían encogido… Notó humedad en el puño. Bajando la vista vio que tanto su mano como el paño que envolvía la hoja estaban bañados en sangre. Le impresionó, como increíble, que en esta lacerante agonía las cosas visibles pudieran aún verse, y que las cosas existentes tuvieran todavía presencia. […] Comenzó a empujar la espada a través del abdomen con sólo la mano derecha. Pero al tropezar la hoja con las entrañas, éstas la impulsaron hacia fuera con su blanda resistencia, y el teniente comprendió que tendría que verse obligado a utilizar las dos manos para mantener la profundidad del corte. […] El dolor se fue expandiendo lentamente hacia arriba desde la profundidad, hasta que todo el estómago reverberó con él. Era como el tañido salvaje de una campana. O como si mil timbres vibrasen disonantemente a la vez, con cada respiración, con cada pulsación, convulsionando todo su ser. El volumen de la hemorragia aumentó profusamente, ahora brotaba la sangre de la herida como propulsada por el ritmo del pulso… inundando la estera al desbordar desde las bolsas que iba formando en los pliegues de los pantalones. Una gota voló como un pájaro hacia Reiko, a posarse en su blanco quimono. […] Cuando el teniente logró, al fin, pasar la espada hasta el lado derecho del estómago, la hoja, que había ido saliendo, mostraba su punta, resbaladiza con sangre y grasa. Bruscamente atacado por un acceso de vómito exhaló un grito ronco. Las náuseas hicieron el dolor más penetrante aún, y el abdomen, hasta este momento firme y compacto, se contrajo abruptamente abriendo la brecha por la que salieron las entrañas, como si la herida también vomitase. Aparentemente ajenas al sufrimiento de su dueño, las vísceras daban impresión de salud, incluso de una ingrata vitalidad al deslizarse suavemente, esparciéndose sobre las ingles. El teniente humilló la cabeza, los párpados cerrados, un hilo de saliva manando de la boca. La luz oblicua arrancó destellos del oro de las hombreras. […] Es difícil imaginar un espectáculo más heroico que el del teniente en este instante, cuando reuniendo sus últimas fuerzas enderezó la cabeza…

“Patriotismo” se basa en el fracaso del conocido como “Suceso de 1936”, un intento de golpe de Estado de un grupo de oficiales contra el gobierno teóricamente constitucional y contra la Dieta (parlamento) para tratar de restaurar la figura tradicional del shogun ―un jefe militar en el que los emperadores delegaban forzosamente todos sus poderes excepto el espiritual―, que había quedado abolida mediante la Restauración Meiji, con la que el Emperador pretendía integrar al país en el mundo occidental calcando sus instituciones. Se trataba, por lo tanto, de un episodio reciente dentro de la larga historia del Japón. En “Caballos desbocados”, en cambio, Mishima retrocede precisamente hasta el imperio de Meiji (1867-1912) para exaltar el episodio de la Liga del Viento Divino o Shinpuren, la más épica de las múltiples revueltas de samuráis que se produjeron no para preservar sus privilegios de casta, sino con el fin de liberar al espíritu del Emperador de la posesión demoníaca de la que, sin duda, era víctima. Mishima inserta literalmente las alrededor de cuarenta páginas de una supuesta crónica original escrita in situ por un tal Tsunamori Yamao:

—¿Que clase de libros prefieres? —le preguntó con cierto embarazo.

—Se lo diré, señor.

En ese momento, Isao estaba colocando algo en su maleta y la tenía abierta ante sí. Extrajo de ella un libro en rústica y se lo enseñó.

—Compré este libro el mes pasado, por recomendación de un amigo y ya lo he leído tres veces. Ninguno me había emocionado tanto. ¿Lo ha leído usted, señoría?

Honda echó un vistazo al título y al nombre del autor. En la tapa, escrito en caracteres de viejo estilo, se leía: La Liga del Viento Divino, por Tsunanori Yamao. Recorrió superficialmente las páginas del librito —que era apenas más que un folleto— observando que ni siquiera el nombre del editor le resultaba familiar. Estaba por devolverlo al muchacho sin hacer comentarios, cuando el movimiento de su mano fue interrumpido por la mano de Isao, fuerte y callosa por efecto del manejo de la barra de bambú de los ejercicios kendo.

—Si a su señoría le interesa, puede quedárselo y leerlo. Se trata de un libro magnífico. Se lo presto. Ya podrá usted enviármelo más tarde.

En ese momento, su padre había ido al lavabo. De otro modo hubiese, de seguro, censurado a su hijo por su presunción. En los ojos relampagueantes de Isao, Honda advirtió inmediatamente que el entusiasta joven pensaba que prestarle su libro favorito era la única manera de expresarle su gratitud por las gentilezas que con él había tenido. Honda aceptó el libro, agradeciéndoselo.

—Es muy amable de tu parte separarte de un libro que tanto significa para ti.

—No, no. Me alegraría mucho que su señoría lo leyese. Estoy seguro, señor, de que le emocionará.

La energía que notaba en la voz de Isao dejó ver a Honda algo de un mundo en el que la persecución del idealismo era fácil; en el que los entusiasmos juveniles resultan rápidamente compartidos y en el que las cosas son simples. Tan simples como el dibujo de motas infinitamente repetido de su basto kimono de otros tiempos. Sintió una ligera envidia.

Como podemos imaginarnos, el argumento de la novela girará en torno a los intentos de un grupo de jóvenes, con Isao a la cabeza, por emular en pleno 1930 lo que han leído en el libro. Parece claro que la obsesión de Mishima por la autoinmolación ritual presenta para él dos modelos: el contemporáneo del 36 y el clásico y original de 1876. Se diría que admira a los samuráis de la Liga como a dioses inalcanzables, mientras que valora más el mérito de los golpistas por haber recuperado el verdadero espíritu nipón cuando llevaba décadas enterrado bajo el peso de la contaminación occidental. De su simple lectura se desprende cierta fascinación hacia el heroísmo de las causas perdidas, como podría haberla sentido por Don Quijote o por la supuesta carga de los lanceros polacos contra los carros de combate alemanes. Es más, al entusiasmo de Isao se contrapone la templanza de Honda, cuya sensatez de hombre maduro se impone moralmente al lector frente a la locura juvenil, y con tal claridad y lógica que de ningún modo podría haber sido fingida por el escritor. Pero, cuidado: a la vez que considera locos a los jóvenes exaltados, Honda envidia su locura por haberla perdido él en algún lugar de su pasado. Quizá en ese sentimiento de doble filo resida el secreto de la aparente contradicción interna de Mishima. En un primer momento se tiende a pensar que Honda es el emisario que el escritor ha enviado al terreno de la ficción para representarle, porque al fin y al cabo tiene su misma edad y, como él, disfruta de una posición acomodada. Sin embargo, Mishima recuerda perfectamente su ardor juvenil ―un ardor al que, paradójicamente, jamás dio rienda suelta en su debido momento―, por lo que en realidad el libro se configura como un diálogo entre el Mishima joven y el Mishima maduro, ambos convenientemente idealizados por su denodada tendencia al narcisismo.

¡Qué extraño suele resultar para un hombre analizar su situación en el mundo al llegar a los treinta y ocho años! Su juventud pertenece a un pasado ya lejano y el grupo de recuerdos que corresponde a la época que va desde el fin de la juventud hasta entonces no presenta ni una sola impresión vivaz. Sin embargo, el hombre insiste en creer que apenas una frágil barrera le separa de su juventud. Puede escuchar en cualquier momento, con toda claridad, los sonidos provenientes de tan cercano dominio; pero ya no puede atravesar la barrera.

Para Honda, la juventud había muerto cuando murió Kiyoaki Matsugae. En ese preciso momento, algo verdadero, algo que ardía con brillo ardiente, había dejado de ser. De manera abrupta, su juventud había concluido.

A pesar de que ciertos asuntos siempre estuvieron presentes en su obra, el Mishima del incidente no es el mismo que escribió “Confesiones de una máscara”. El primer Mishima es un joven tímido y apocado, de extrema sensibilidad y acomplejado por su físico; el líder del Tate-no-kai, en cambio, es un hombre carismático de una fortaleza física y mental impresionante. Su transformación se produce, o más bien se hace evidente, en los últimos cinco años de su vida, cuando comienza a desarrollar una especie de extraño activismo político que a nosotros nos resultaría incomprensible. No se trata de una política destinada a mejorar el país en algún aspecto social, económico o cultural, sino simplemente a recuperar el honor del Emperador, que consideraba mancillado desde la firma de los acuerdos del acorazado Missouri. ¿Con qué fin? Con ninguno: es un fin en sí misma. No resulta comprensible, como digo, la defensa fanática de ese objetivo, más propio de pandilleros, en una persona dotada de una inteligencia, una cultura y una sensibilidad tan desproporcionadamente superior a la media. En su brillante ensayo “Mishima o el placer de morir” (1978), el doctor Juan Antonio Vallejo-Nágera trata de realizar un diagnóstico psiquiátrico acerca de la figura del literato, y acaba concluyendo que no hay diagnóstico que hacer: Mishima no estaba loco. Halla la presencia en su personalidad de determinados desequilibrios de naturaleza neurótica, narcisista y sadomasoquista que, combinados, podrían haber resultado explosivos ante determinados estímulos; pero no logra encontrar más explicación a su conducta que la de la propia voluntad. Ni siquiera sirve pensar que no era consciente de lo que suponía la muerte, porque la concepción japonesa de la muerte es por completo distinta a la occidental. Lo que sí que consigue Vallejo-Nájera es dar con la clave de lo ocurrido: hay un momento en la vida de Mishima, más o menos coincidente con la transformación de su cuerpo en una colección de músculos para protagonizar “El rito del amor y de la muerte”, en el que pasa de escribir lo que hace a hacer lo que ha escrito. En este sentido, hay una anécdota en su juventud que termina por desbaratar cualquier amago de racionalidad que nos hayamos podido ir componiendo. Cuando tenía diecinueve años y la guerra tocaba a su fin, Mishima fue seleccionado como kamikaze: un verdadero honor, sí; pero para otros. El futuro escritor tuvo la suerte de estar aquejado por una gripe el día en que pasó el examen médico y se las apañó para convencer a los médicos de que llevaba meses con esos síntomas, por lo que le diagnosticaron como tuberculoso y le eximieron del servicio. (“Kamikaze”, por cierto, significa “viento divino”.)

La noche de su llegada, su padre hubo de salir para estar presente en una reunión; y como los estudiantes le habían dicho a Isao que les gustaría escuchar algo sobre el campo de entrenamientos de Yanagawa, resolvió cenar con ellos en el gran comedor aquella noche. Su madre se esmeró para prepararles una buena comida.

—Como sólo estaréis tú y los chicos esta noche, podrás hablar con especial libertad —dijo su madre tendiéndole una fuente de porcelana de vivos colores estilo sashimi.

Isao estaba en el recibidor, pues las costumbres de la casa no admitían que entrase en la cocina.

—Lleva esto— agregó su madre.

En la fuente se veían lonchas y trozos de corvina, besugo, caballa y lenguado. Una clase de platos más apta para un festín que para una cena de estudiantes, se dijo Isao, sintiendo recelo ante aquella prodigalidad no solicitada. En cuanto a Miné, estaba sorprendida por la fría mirada que percibía en los ojos de su hermoso hijo, que, con gesto poco amable, cogía la fuente que ella le alcanzaba. En la penumbra del recibidor, sus rasgos parecían secos y agresivos.

—¿A qué viene tanta generosidad? —preguntó el muchacho.

—Se trata de una pequeña celebración, ya que has vuelto a casa.

—Pero si solamente me he ausentado durante una semana y ni siquiera he salido de los límites de la prefectura. ¿Qué hubieses preparado si en realidad estuviese de vuelta tras un largo viaje más allá de los mares?

Isao no podía apartar de su mente a Kurahara y su dinero. Nada le hacía sentirse tan mal en su propia casa como el hecho de que en ella estaba siempre amenazado por aquel nombre, un nombre que era como un lastre en la atmósfera de la Academia de Patriotismo, en su agua y en su comida.

—De modo que hago cuanto puedo para darte una buena cena y tú no te muestras contento.

Isao miró de frente y a los ojos a su madre que le regañaba. Las pupilas de ella se movían embarazosamente y con rapidez, como la burbuja en un nivel de carpintero. Su rostro se tornó inexpresivo y apartó de él la mirada.

Acaso, pensó Isao, aquel banquete no respondía más que a otro de los frecuentes caprichos de su madre. Sin embargo, como la ansiedad seguía azuzándole y él así lo advertía, trató de ocultarla para que su actitud no despertara sospechas. La verdad era que cualquier hecho que se saliese de lo ordinario en aquella casa, fuera bueno, malo o indiferente, bastaba para hacerle sentirse incómodo. La menor alteración le afectaba.

—El maestro Kaido te ha estado regañando, ¿no es así? —dijo ella con tono festivo y a la vez con ñoñería—. Ya me ha contado tu padre.

Mientras hablaba, Isao creyó ver que pequeñas gotas de su saliva acompañaban sus palabras, regando la comida que estaba en la fuente. Sintió una especie de repulsión. La idea de la saliva de su madre cayendo sobre la caballa, el besugo y las verduras le hizo olvidar por un momento la otra suciedad que le torturaba.

—No fue nada importante.

La respuesta de Isao, dicha sin el menor asomo de sonrisa, no resultaba satisfactoria para su madre.

—¿Por qué eres así? Me hablas como si yo fuese una extraña, por mucho que me preocupe por ti.

Con un ademán brusco, Miné cogió una loncha de pescado de la fuente y la introdujo en la boca del muchacho, quien, con las manos ocupadas por la fuente, no pudo neutralizar aquel gesto rápido de la mano de su madre. Probablemente abrió la boca como una respuesta refleja a la vivacidad de aquel gesto materno. Con los ojos húmedos tras tener que engullir el pescado sin quererlo, vio que ella se volvía como si tratara de ocultar sus lágrimas y entraba de nuevo en la cocina. El ser tratado como el hijo que se marcha a la guerra excitó su resentimiento.

Podía sentir la pena de su madre en la boca, como si se tratase de un cuerpo extraño, parecido al trozo de pescado que había quedado adherido a sus dientes.

Por otra parte, la conquista del corazón de Honda por Isao vuelve a hablarnos de las referencias nada ocultas a la homosexualidad de las que siempre hizo gala Mishima, por más que su comportamiento en la vida real siempre fuese el de un heterosexual ―en un primer momento, presuponiendo la relación amorosa de Mishima con Masakatsu Morita, el pupilo encargado de decapitarlo, los medios occidentales dieron por hecho que se había tratado de un caso de seppuku pasional, en el que los amantes que no pueden vivir juntos se suicidan juntos; pero a ningún japonés se le ocurrió nada parecido, entre otras cosas porque las relaciones homosexuales entre samuráis están aceptadas y reguladas en el Bushido, su código ético―. Durante una ceremonia sintoísta, el sacerdote le hace reparar a Honda en un joven al que identifica como la mayor promesa en el equipo de kendo de la “parroquia”, y que resulta ser Isao Linuma, hijo del que fuera tutor de su amigo Kiyoaki. Posteriormente, ese mismo día coincide con él durante un baño purificador en una cascada sagrada

Tres muchachos en calzoncillos estaban de pie bajo el torrente de agua, jugando con ella, enviándose chorros sobre las cabezas y sobre los hombros. Honda podía oír el ruido del agua cuando chocaba con sus carnes jóvenes y elásticas. A través de las salpicaduras podía observar la carne rojiza de sus lustrosos hombros mojados.

Cuando uno de los muchachos vio a Honda, hizo señas a sus compañeros y todos retrocedieron, haciendo reverencias que indicaban que le dejaban el sitio. Fue entonces cuando Honda reconoció entre ellos al joven Iinuma.

Honda se dirigió al lugar donde caía el agua; pero ésta golpeó la parte superior de su cuerpo con tal fuerza, que tuvo que apartarse rápidamente. El joven Iinuma, riendo con alegría, se llegó hasta donde él estaba y, levantando ambos brazos para mostrar a Honda la manera de aminorar el choque del agua, se colocó bajo ella. Permaneció así durante unos momentos, cortando con las puntas de los dedos el chorro o abriendo las manos bajo él, como si sostuviera una pesada cesta de flores. Luego se volvió hacia Honda y sonrió.

Honda se disponía a seguir su ejemplo cuando por azar observó el lado izquierdo del pecho de Iinuma. Allí, detrás del pezón, casi en un lugar ordinariamente cubierto por el brazo, vio claramente un conjunto de tres lunares pequeños.

Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Miró las hermosas facciones del muchacho, quien le devolvía la mirada riendo bajo la cascada, con las cejas contraídas y los ojos parpadeantes por efecto del agua.

Honda recordó las palabras de Kiyoaki cuando agonizaba: «Te veré de nuevo. Lo sé. Bajo la cascada».

Influida por esa amalgama ambigua de taoísmo, sintoísmo y budismo que exhibe la mayoría de la población japonesa, más como una costumbre folklórica que como una verdadera creencia, el tema de la reencarnación no resulta un asunto extraño en la literatura japonesa en general. Si bien Mishima no creía en ella, no cabe duda de que le parecía una idea bonita y un magnífico recurso literario para integrar las cuatro novelas que forman “El mar de la felicidad”. A lo largo de su vida, el jurista Shigekuni Honda irá topándose con sucesivas reencarnaciones del que fuera su amigo de la niñez, Kiyoaki Matsugae, preso de no sé qué problemas de karma que le obligan a morir joven una y otra vez haga lo que haga. Es preciso señalar que en ningún caso se nos demuestra que esas personas, que se configuran como las protagonistas de los tres últimos volúmenes, sean realmente la reencarnación de su amigo, sino simplemente que Honda está convencido de ello, y precisamente ese convencimiento y la obsesión del jurista por salvar la vida de Kiyoaki o por favorecer el cumplimiento de su destino ―nunca acaba de quedar claro qué es lo que realmente pretende― acaba influyendo en la desgracia de éstos.

“Caballos desbocados”, como la mayor parte de la obra de Mishima, es una novela fascinante dotada de un estilo narrativo impecable y de multitud de imágenes poéticas que, lejos de constituir un mero adorno o estorbo, potencian el sentido argumental. Mishima presenta la pureza característica de los genios de la literatura: no escribía pensando en el público, sino exclusivamente para él, de modo que es su propia alma la que está plasmada en las hojas de sus libros. “Caballos desbocados”, en concreto, parece ser una especie de ejercicio de autoconvencimiento. Mediante su redacción, Mishima aparenta pretender resolver sus últimas dudas con respecto a la nobleza de su acción. Esta virtud resulta fundamental para llevar a cabo lo pretendido, puesto que se trata de la única que podría equilibrar la estupidez con la que viene viciada ab initio. Probablemente buscó un texto que le proporcionara ese colchón de honorabilidad que necesitaba, y como lo no encontró, decidió fabricarlo él mismo emulando la hazaña de “La Liga del viento divino”. Su Incidente, sin embargo, adolece de una increíble marca de baja calidad: no se llevó a cabo ante el Emperador, sino ante su subalterno secundario más cercano al domicilio del escritor. Evidentemente, el general Mashita fue tomado como un símbolo, pero teniendo en cuenta la estructura e idiosincrasia del castrado ejército japonés, realmente no pasaba de ser un alto burócrata, y ni siquiera el más alto al que habría podido tener alcance. ¿Cómo es posible que alguien tan narcisista como Mishima no se diese cuenta de esta circunstancia y consintiera en entregar su vida de una manera, si se me permite, tan cutre? Parece que el escritor era consciente de la limitación de sus posibilidades y, en consecuencia, empleó “Caballos desbocados” para justificarlo haciendo de la necesidad virtud y convirtiendo la falta de medios en una muestra de humildad hacia la divinidad imperial, a la que ofrecía su vida como ofrenda despreciable. En realidad, Mishima no necesitaba sacarse las tripas para demostrarnos su sinceridad, porque una vez más todo está en el libro:

—Te preguntaré algo. Supón… sólo supón, que Su Majestad Imperial no vea con buenos ojos vuestro espíritu ni vuestra conducta. ¿Qué haríais?

Pregunta como aquélla sólo podía provenir de un miembro de la Familia Imperial misma. Y, aun así, de toda la Familia Imperial sólo el príncipe Harunori podía haberla planteado. El teniente e Isao perdieron de inmediato todo aplomo y se pusieron rígidamente en tensión. Intuitivamente aprehendieron algo de la especialidad de aquel momento. Los dos, y no sólo Isao, porque la pregunta del príncipe, aunque dirigida aparentemente a Isao, era hecha igualmente a su amigo. ¿Por qué el teniente no le había planteado nada en concreto? ¿Por qué traer consigo a este muchacho desconocido a su residencia? Tales eran las preguntas que obviamente rondaban la mente del aristócrata al formular la suya. Isao advirtió que el príncipe, no siendo directo superior jerárquico de su amigo, encontraba embarazoso, puesto que era comandante de regimiento, interrogar al teniente a bocajarro. Fue entonces cuando Isao creyó comprender el papel que estaba desempeñando: tanto el príncipe como el teniente lo estaban usando como intérprete, como criado que comunica las intenciones del otro, como un peón de ajedrez. Aunque el diálogo precedente no se aplicaba a nada concreto y en consecuencia no comprometía a nadie, Isao, por primera vez en su joven vida, se sintió inmerso en el torbellino de la política partidaria. Pero, aunque aquello le dejara en la boca un amargo regusto, consideraba que no sería honesto de su parte callarse. Debía responder con toda la franqueza de que era capaz. Algún objeto metálico en la ropa del teniente chocó contra la madera del asiento que ocupaba.

—Como los hombres de la Liga, me abriría el vientre con mi espada.

—¿Sí? —La expresión del príncipe indicaba que tenía cierto hábito de escuchar tamañas respuestas—. Y si Su Majestad Imperial estuviese de acuerdo, ¿qué harías?

—También en ese caso me abriría de inmediato el vientre —respondió Isao sin vacilar.

—¡Oh! —un relámpago de interés cruzó por los ojos del príncipe—. ¿Y cuál sería el significado de esa acción? Explícate.

—Sí, Alteza. Tiene que ver con la lealtad. Supongamos que hago con mis manos albóndigas de arroz tan calientes que me queman. Mi propósito es regalarlas a Su Majestad, ofrecérselas en su Sagrada Presencia. Y ahora viene la respuesta. Si Su Majestad no siente apetito, desechará bruscamente mi ofrenda, o bien acaso le divierta decirme, ¿pretendes que coma algo tan soso?, y podría arrojármelo a la cara. En ese caso yo tendría que retirarme con los granos de arroz pegados a mi rostro y, muy reconocido, abrirme de inmediato el vientre. En cambio, si Su Majestad sintiese apetito y no tuviese a mal comer las albóndigas de arroz, no me quedaría otro camino más que el de abrirme el vientre lleno de agradecimiento. ¿Por qué? Porque hacer albóndigas de arroz que sirvan de alimento a Su Majestad Sagrada con manos tan torpes como las mías es un pecado que merece mil muertes como castigo. Para terminar, supongamos que hago albóndigas de arroz que sirvan de ofrenda, pero que las guarde entre mis manos y no las obsequie. ¿Qué pasaría? Tras cierto tiempo, el arroz se pasaría. También éste sería un acto de lealtad; pero yo llamaría a eso una lealtad sin coraje. La lealtad de los valientes es la propia del hombre que, sin temer la muerte, osa obsequiar las albóndigas de arroz que ha hecho con sus manos, animado por una devoción completa.

—¿Aun sabiendo que peca? ¿Es eso lo que ha de hacer?

—Sí, Alteza. Los integrantes de las Fuerzas Armadas, Alteza, entre los cuales es usted una personalidad destacadísima, pueden considerarse afortunados, en realidad: la lealtad del soldado descansa en la entrega de su vida a las órdenes del Emperador. En cambio, el civil ordinario ha de estar preparado para pecar en función de una lealtad indefinida.

—Que obedezca la ley. ¿Acaso no es la ley un mandato del Emperador? Y los tribunales, ¿no son quizá los tribunales de Su Majestad?

—Los pecados a los que me estoy refiriendo nada tienen que ver con la ley, la cual suele ser, por otra parte, de interpretación ambigua. Y el peor de los pecados es el cometido por el hombre que, encontrándose en un mundo en el cual la Sagrada Luz de Su Majestad no es clara, decide seguir su camino sin hacer nada para remediar esa situación. El único modo de purgar tal falta consiste en hacer una ardiente ofrenda con las propias manos, aunque eso mismo constituya un pecado, con el fin de demostrar una lealtad práctica, para luego hacerse de inmediato el seppuku. La muerte purifica todo. Pero mientras el ser humano vive no le es posible desviarse hoy a la derecha y mañana a la izquierda, como tampoco actuar de algún modo, sin incurrir en pecado.

—Bueno —dijo el príncipe—. Esto se está convirtiendo en algo sumamente complicado, realmente.

Recomendaciones: Mishima ya es considerado, también en España, un clásico de la literatura universal, por lo que en cualquier librería pueden encontrarse varios de los libros que componen su extensa obra. Por si alguien encuentra alguna dificultad en hallar «Caballos desbocados» o no le apetece moverse de casa, aquí dejo el enlace a Amazon de la edición de Alianza Editorial.

Dejo también el enlace a la búsqueda por el término: Mishima

Por último, para conocer realmente la psicología de este escritor, así como para comprender en profundidad los condicionantes culturales a los que estuvo sometido, recomiendo encarecidamente la lectura de «Mishima o el placer de morir», de Juan Antonio Vallejo-Nágera (1978).

Gracias