No he comprendido nunca esta película.

Aún hoy, sigo sin comprenderla.

(Jean-Luc Godard, 1965)

En abril de 1959, François Truffaut, con “Los cuatrocientos golpes”, gana en el Festival de Cannes el premio a la mejor dirección. Este reconocimiento, otorgado en un certamen entonces tremendamente hostil a los cambios bruscos, puede considerarse el disparo de salida oficial de la Nouvelle Vague; pero, como casi todo lo oficial, esto no es rigurosamente cierto. Por supuesto, la Nouvelle Vague no surge de un día para otro. Por mucho que llevara años gestándose en las redacciones de Cahiers de Cinema y de otras publicaciones, fue la crítica posterior la que se encargó de limar sus límites difusos y de ir encajando las piezas para otorgarle la forma historiográfica que presenta vista desde nuestros días. Por ejemplo, hoy se habla de dos escuelas dentro de la vanguardia francesa ―divididas por el Sena en su Rive Gauche y su Rive Droite― y, tal y como ocurre con prácticamente cualquier generación definida de artistas, incluso se discute si determinados creadores como Louis Malle o Agnès Varda deben ser incluidos plenamente dentro del movimiento o ser citados como precursores. Si de algo no cabe duda, es de que la irrupción de toda esta serie de nuevos directores franceses cambió por completo el rumbo del cine, recuperando y consolidando para siempre su consideración como arte por encima de la de espectáculo de masas.

El punto de partida de la revolución se puede resumir en los esfuerzos vehementes llevados a cabo por parte de estos jovencísimos críticos ―que después se lanzarían a dirigir sus propias películas― para hacer distinguir al público entre “cineastas” y “artesanos”, palabra que empleaban como compendio de todo lo negativo y con ánimo de denigrar a los realizadores plegados a los dictados del mercado del entretenimiento. Con cierto cachondeo galo, se les bautizó como los jóvenes turcos, en referencia al exaltado grupo nacionalista ―responsable del genocidio armenio, entre otras barbaridades― que serviría a Mustafá Kemal Ataturk como trampolín hacia la historia. Sus críticas más feroces se reservaban para lo que ellos llamaban “el cine de papá”: el modo de hacer películas que triunfaba en Francia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, basado en un costumbrismo falso y facilón que seguía a rajatabla los principios narrativos del academicismo más tópico y que sólo servía para el lucimiento de las estrellas populares de turno. Era la única manera que la industria cinematográfica francesa había encontrado para competir con las grandes producciones norteamericanas, que por aquel entonces vivían uno de sus periodos de máximo esplendor.

Pero, como ocurre con todas las revoluciones, el primer estallido de radicalidad ideológica se vio muy pronto atemperado en la fase de puesta en práctica. Los críticos saltaron al ruedo y se dieron cuenta de que el cine es un arte tan caro —seguramente el más caro, con permiso de la arquitectura— que su realización resulta imposible sin un apoyo popular que, como mínimo, permita recuperar los costes invertidos. Puede que si “Los cuatrocientos golpes”, financiada por el futuro suegro de Truffaut, no hubiese obtenido los réditos comerciales que obtuvo, otra película similar lo hubiese acabado logrando; pero también es posible que nadie hubiese tenido la oportunidad de volver a intentarlo. Fue ese éxito en la taquilla, y no las buenas críticas, lo que llevó a los productores franceses a apostar compulsivamente por otros “Truffauts” para tratar de explotar el filón abierto por éste. Uno de ellos fue Jean-Luc Godard.

Truffaut y Godard no podían proceder de mundos más distintos. Mientras que el primero se había criado en un ambiente casi marginal y había encontrado en su pasión por el cine la tabla de flotación que le permitió escapar a un futuro muy negro, Godard había transitado el camino inverso partiendo de la opulencia. Hijo de un prestigioso cirujano de ricos y de la hija de un banquero suizo, optó por tomar esa deriva de rebeldía ―tan tópica…― de los que saben que en el fondo tienen el riñón bien cubierto. Aburrido de los francos suizos de papá, se dedicó a tontear con los bajos fondos parisinos, llegando incluso a cometer alguna falta de poca importancia. Se ve que su padre era uno de esos hombres que no se andan con tonterías, así que, cansado de las monerías del niño, le recluyó durante unos meses en un hospital psiquiátrico y después le puso a trabajar de albañil. Por aquel entonces Godard ya había firmado varias críticas para Cahiers du Cinema ―con el seudónimo de Hans Lucas― y en esos círculos había conocido al núcleo de los futuros directores de la Nouvelle Vague ―Truffaut, Chabrol, Rohmer, Rivette, etcétera―. Precisamente fue el nombre de Truffaut lo que le abrió de par en par las puertas de la financiación para “Al final de la escapada”, pues el guión estaba firmado por él. Ambos cineastas compartían por aquel entonces una intensa amistad, que acabaría definitivamente a tortas después de que Godard expresara su opinión sincera sobre “La noche americana” (1973) ―si bien ya venía deteriorándose desde que Godard comenzó a adoptar una línea ultraizquierdista abiertamente militante, que llegará a su paroxismo con la fundación en 1968 del Grupo Dziga Vertov, centrado en la propaganda política de corte maoísta―.

Además de aportar su guión y su nombre, Truffaut reinvirtió en la película parte de los suntuosos beneficios que había logrado con el primer episodio de la saga de Antoine Doinel y con el cortometraje “Les Mistons” (1957). No era la primera vez que Godard trabajaba con un guión de su amigo, porque anteriormente ya había realizado “Un histoire d’eau” (1958), un cortometraje aficionado en el que ambos trabajaron codo con codo y que no sería estrenado hasta 1961, aprovechando el tirón de sus respectivos nombres. En cualquier caso, cuando se habla del guión de Truffaut más bien deberíamos entender la historia de Truffaut, porque guión como tal nunca hubo. Que se sepa, hasta la fecha Godard nunca ha empleado guiones desarrollados, sino que garrapatea apresuradamente sus diálogos en la misma mañana en que van a ser rodadas y, tras dárselos a conocer a sus actores, se limita a situarlos en el punto de partida y les otorga plena libertad para improvisar ―el estilo Molowny aplicado al cine, podríamos decir―.

No obstante, poco queda de la idea original de Truffaut tras pasar por las manos de Godard. Aunque pueda parecer increíble tras conocer a Michel Poiccard ―el protagonista masculino de “Al final de la escapada”―, Truffaut concibió el argumento como un episodio más de las correrías de Antoine Doinel, que llenaría o incluso superaría el espacio entre la fuga del reformatorio y su pasión melómana por Colette en “El amor a los veinte años” (F. Truffaut, Renzo Rossellini, Shintarô Ishihara, Marcel Olphüls y Andrzej Wajda, 1962). Sin duda, bajo la fachada de tipo duro y cínico de Poiccard late algo del romanticismo extremo de Doinel, en el sentido de que encuentra hermoso sacrificarse sin sentido por una mujer con la que se ha obsesionado; sin embargo, no se trata del tipo de romanticismo idealizado y prácticamente iusnaturalista que consume al alter ego de Truffaut, sino de un romanticismo desengañado hasta la quemazón ―”Ya estoy harto, estoy cansado, quiero dormir…”, declarará Poiccard en su última confesión íntima al espectador―.

―No, ¿quién es? ¿Te has acostado con él? Bah, entonces no me interesa.

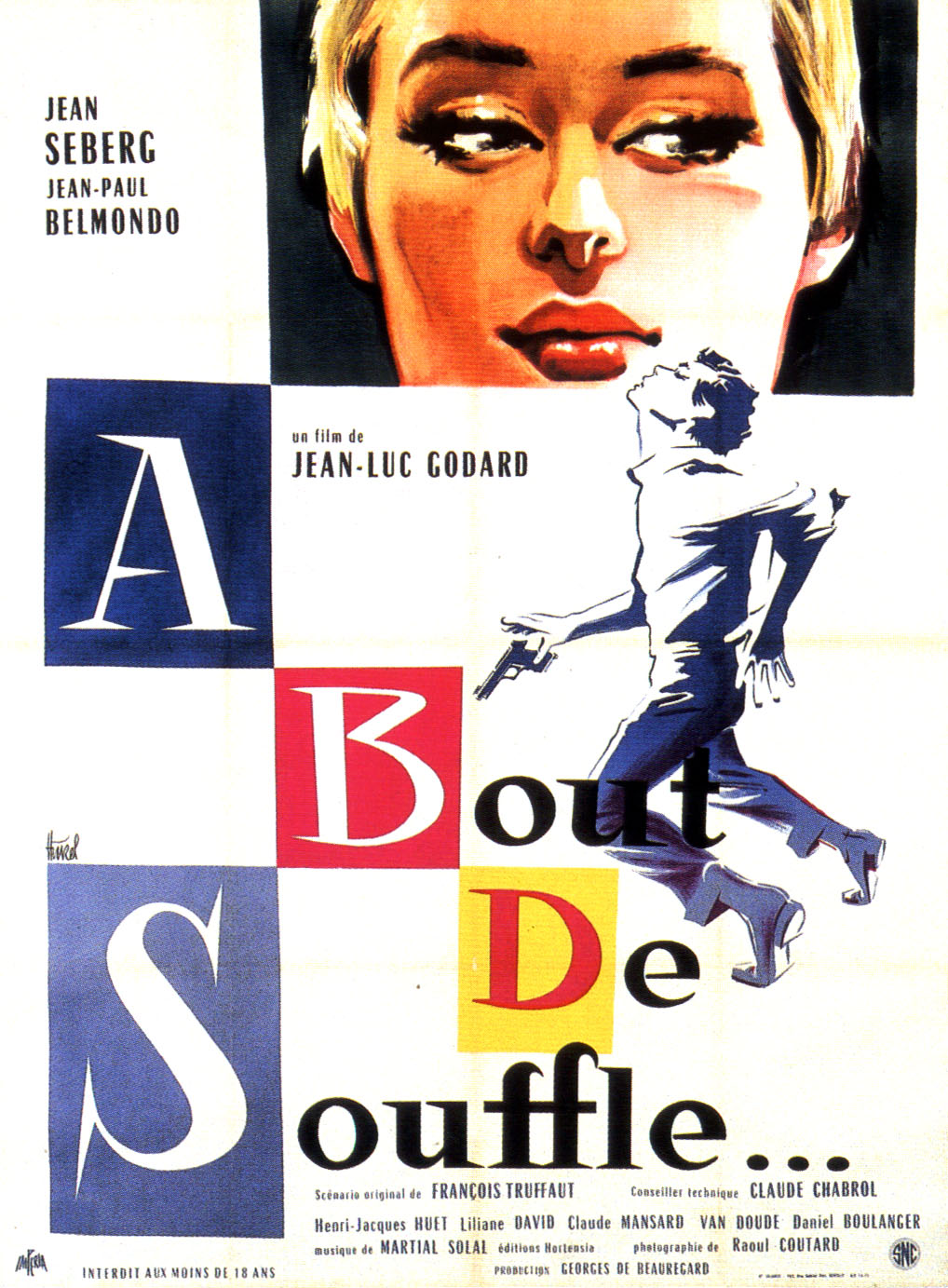

Otro ilustre de la Nouvelle Vague implicado en el proyecto fue Claude Chabrol, que por aquel entonces ya les llevaba dos o tres largometrajes de ventaja a sus congéneres ―”El bello Sergio (1958), “Los primos” (1959) y “Una doble vida” (1959)―. Chabrol figura en los créditos como asesor técnico, pero lo cierto es que se volcó en su ayuda a Godard, al que, acostumbrado como estaba a desenvolverse en los cortometrajes, le asustaba no saber adaptarse al lenguaje narrativo del gran formato. Además, su nombre en el cartel, junto con el de Truffaut y el de Martial Solal como compositor de la banda sonora o de Georges de Beauregard como productor, contribuyó a dotar a la cinta de mucho más peso para el público.

“Al final de la escapada” es decididamente una película dual, centrada en dos claros protagonistas que se elevan sobre el resto del reparto. Para el principal papel masculino, Godard recurrió a su amigo Jean-Paul Belmondo, al que había descubierto como actor de teatro unos años antes y con el que ya había rodado el corto “Charlotte et son Jules” (1958). Belmondo compartía con el director unos orígenes acomodados ―es hijo del escultor Paul Belmondo― aparentemente tirados por la borda, en su caso para dedicarse primero al boxeo ―del que tan sólo sacó en limpio su característico perfil de nariz rota― y después a la farándula. Durante los años de la Nouvelle Vague trabajará con directores tan prestigiosos como Carné, Chabrol, De Sica, Truffaut o Jean-Pierre Melville, para después consolidarse como un mito popular francés en una serie de películas comerciales propias de un subgénero que acabó recibiendo el nombre genérico de belmondismo, y cuyo máximo exponente quizá sea la genial “Borsalino” (Jacques Deray, 1970), en la que formó con Alain Delon una de las parejas con más química escénica de la historia del cine, situándose como un inequívoco precedente de “El golpe” (George Roy Hill, 1973) ―aunque esa química en la pantalla acabó en explosión en los tribunales―.

El contrapunto femenino viene dado por el personaje de Patricia Franchini, una estudiante norteamericana con pretensiones de gran escritora que parece haberse creído el mito, tan propio en su tierra, de que el que comienza vendiendo periódicos está llamado a hacerse con las riendas del poder mundial. Para darle vida Godard eligió a Jean Seberg, que ya era una actriz consagrada para la crítica por sus interpretaciones a las órdenes de Otto Preminger en “Santa Juana” (1957), donde encarnaba brillantemente un papel tan complejo como el de Juana de Arco afrontando su proceso, y en “Buenos días, tristeza” (1958). Sin embargo, ambas cintas naufragaron en la taquilla tan estrepitosamente que la industria estadounidense la señaló con el estigma de actriz no comercial. Este sambenito suponía poco menos que renunciar a vivir de la interpretación, por lo que Seberg, animada por las buenas sensaciones que había provocado entre los críticos europeos, cruzó el Atlántico para probar suerte. Aquí la estaba esperando Godard con los brazos abiertos, tras quedar cautivado con su papel de Cecile, la perversa y estúpida niña mimada que atormentaba a Deborah Kerr en “Buenos días, Tristeza”. El mismo Godard, en una entrevista para Le Monde, reconocería meses más tarde que tan sólo le pidió a Jean Seberg que prosiguiera recreando a Cecile ―de hecho, sin que la narración lo requiera para nada, se nos informará de que Patricia y Michel se conocieron tres semanas antes en la Riviera, donde transcurre la acción de la película de Preminger―. Patricia ha quedado para la posteridad como la imagen de portada de la Nouvelle Vague y como uno de los iconos más influyentes que haya regalado el séptimo arte; paradójicamente, se trata del último papel de importancia que encarnó Jean Seberg, si exceptuamos los de “Lilith” (Robert Rossen, 1964) y su aparición secundaria en “La leyenda de la ciudad sin nombre” (Joshua Logan, 1969), donde más que llamar la atención por su actuación, lo hace por su sorprendente pérdida de frescura y belleza, hasta el punto de que resulta increíble ver en ella a la misma mujer que tan sólo diez años antes había voceado el New York Herald Tribune por los Campos Elíseos. Aún así, su trabajo junto a Clint Eastwood y Lee Marvin le devolvió algo del crédito perdido en los Estados Unidos, si bien rápidamente volvió a caer en desgracia ante el acoso al que la sometió el FBI por su extraña relación con los Panteras Negras. Su suicidio en París el 30 de agosto de 1979 ―con cuarenta y un años de edad― es uno de los más trágicos y truculentos que recuerdan las crónicas cinematográficas, puesto que su cadáver tardó una semana en ser hallado en el interior de su coche, con lo cual le había dado tiempo a hacer todas esas asquerosidades a las que acostumbran a abandonarse los muertos en cuanto se les deja solos.

La narración gira en torno a Michel, del que casi se puede decir que la maneja en primera persona, porque es él el que elige los lugares y los tiempos, incluso el de su propia muerte. Gracias a las palabras que le dirige antes de cometer su crimen, el espectador siente la ilusión de que viaja de copiloto en su coche, por lo que desde casi el primer momento desarrolla hacia él una suerte de compañerismo. Patricia, por su parte, permanece separada de esa complicidad, mostrándose atrayente en la lejanía gracias a su combinación de naturalidad, elegancia y frivolidad. Puede que ese talante frívolo sea precisamente el rasgo que más pese dentro de su personalidad, y eso que no se trata de una frivolidad deliberada, sino innata, del género idiota. Mientras Michel acaba de cargarse a un policía casi por accidente, le persiguen de cerca, no tiene dónde caerse muerto y, no obstante, conserva la alegría por permanecer junto a la chica de la que está enamorado, Patricia, que vive como le da la gana gracias al dinero que le envía su padre desde América, se sume en tenebrosas angustias insuperables como “No sé si no soy feliz porque no soy libre o no soy libre porque no soy feliz…”. En la misma línea, y por poner otro ejemplo, lo que le escandaliza al leer sobre Michel en el periódico no es que haya sido capaz de cometer el asesinato del que se le acusa, sino que esté casado. El culmen de esa actitud ―de la que, insisto, ella no es consciente― llegará cuando delate a Michel a la policía para ver si está enamorada de él ―porque si puede ser cruel con él, es que no lo está―. Como el propio traicionado le contesta, como razonamiento es lamentable.

Sin duda, el recuerdo de pequeña joya que deja la película en todo el que la ve sabiendo lo que va a ver, además de por el montaje y por el carisma de los protagonistas, es debido al trabajo de fotografía en blanco y negro de Raoul Coutard, un reportero gráfico de Paris-Match y Life que daba sus primeros pasos en el cine y que compartía plenamente las ansias experimentales de la Nueva Ola. Aprovechó la elección de escenarios reales ―ni un solo plano se rodó en estudio― para evitar casi por completo la iluminación artificial, cuyo empleo se estaba convirtiendo poco menos que en un pecado mortal para las corrientes fotográficas de la época. Asimismo, prácticamente desterró los trípodes, echándose la cámara al hombro o empleando nuevos modelos de dimensiones reducidas que podía sostener fácilmente con las manos. Solucionó el problema de los travellings de interior sentándose en una simple silla de ruedas que era empujada por el propio Godard. Se empleó un solo punto de cámara en la mayoría de las escenas de interior, de modo que cuando era necesario cambiar el plano sencillamente se cortaba y se daba un salto temporal, provocando pequeñas elipsis sin transición que imprimen un ritmo frenético al fluir de la historia.

Igualmente importante para la imagen global del largometraje es la música, que se le encargo a Martial Solal, un virtuoso pianista de jazz que no volvió a codearse mucho más con el cine. Su ritmo cambiante, cercano ya al propio de la avant garde, casa a la perfección con la personalidad de la película y ayuda mucho a potenciarla, incluso en su vertiente cómica o paródica del cine negro. En las melodías es fácil encontrar recuerdos a los temas principales de dos de las incontables obras maestras que firmó Otto Preminger: “Laura” (1944), compuesta por David Raksin, y “Anatomía de un asesinato” (1959), del mismísimo Duke Ellington ―no en vano, Preminger formaba junto a Hitchcock y Hawks la Santísima Trinidad de la Nouvelle Vague y, por lo que se ve, su forma de hacer cine fue la que más presente tenía Godard cuando encaró “Al final de la escapada”―. A su vez, parece bastante probable que la partitura de Solal le sirviera de inspiración a Herbie Hancock para la banda sonora de “Blow Up” (Michelangelo Antonioni, 1966).

“Al final de la escapada” influyó de tal manera en el lenguaje cinematográfico que el ojo actual no la percibe como la verdadera revolución que supuso en su momento, dado que muchas de sus innovaciones fueron rápidamente adoptadas por los demás directores y no tardaron en consolidarse. A nadie le pueden extrañar hoy en día recursos narrativos como el empleado para el asesinato del policía; sin embargo, en su momento supuso romper los esquemas del público, que estaba acostumbrado a que le contaran las historias con la misma parsimonia que a un niño. Tenemos a Michel supuestamente encañonado ―tan sólo se escucha la voz del agente advirtiéndole de que como se mueva le fríe―, inmediatamente después se nos presenta un rapidísimo primer plano del tambor de un revólver girando, escuchamos un disparo y vemos al gendarme cayendo entre la vegetación. Gracias a tres planos que se suceden en menos de tres segundos sabemos que lo ha matado, pero ignoramos cómo, por lo que se desprecia el artífico del cine de acción a favor de la agilidad narrativa, ofreciéndonos la mayor cantidad de información en el menor número de “palabras” posible. En un desgraciado instante imprevisto, tal y como sucede en la vida real, lo que era un apacible paseo en coche por el campo mientras se fabulaba con un futuro idílico ―”cobro el dinero, le pido a Patricia que me diga sí o no y, después, ¡Génova!, ¡Milán!, ¡Roma!…”― se convierte en una huida desesperada campo a través.

También le resultó extraña al ojo de la época la escena de los Campos Elíseos, que se estructura en un plano-secuencia tomado con una cámara al hombro que oscila al mismo compas que los pasos desganados de los protagonistas, con lo cual el espectador vuelve a tener la sensación de estar integrado en la trama. Como en el caso anterior, lo más probable es que el hecho de que la cámara no cuente con una base fija pase incluso desapercibido al público actual, como desapercibidas también pasan las ya citadas elipsis sin transición entre planos, mediante las que se nos transmite que el tiempo va pasando sin necesidad de que ningún fundido en negro o artificio semejante nos lo indique.

El metraje, además, está repleto de guiños que obligan al espectador a estar muy atento a la pantalla para no perdérselos. Laszlo Kovacs, por ejemplo, el alias que emplea Michel como segunda identidad, es el nombre del personaje que encarnaba Belmondo en su trabajo cinematográfico inmediatamente anterior: “Una doble vida” (Claude Chabrol, 1959). Asimismo, cuando Michel vaya por la calle, se le acercará una chica para venderle una revista con el reclamo estudiado de “Perdone, señor, usted no está en contra de la juventud, ¿verdad?”, a lo que él contestará de muy mala gana “Sí, prefiero a los viejos”. La revista, evidentemente, es Cahiers du Cinema. Igualmente, tras colgar un poster en el baño de su habitación, Patricia proclamará “Renoir es magnífico”, refiriéndose a Pierre-Auguste, padre de Jean, uno de los pocos directores franceses alabados por los jóvenes turcos. Más evidente es la aparición de Jean-Pierre Melville encarnando a un Parvulesco que se divierte soltando obviedades y tonterías a los periodistas que le bombardean con preguntas manidas. Del mismo modo, y sin que venga a cuento, Patricia le preguntará a Michel si le gusta Brahms, en clara referencia a la novela de Françoise Sagan ―también integrada en la Nouvelle Vague―, que un año más tarde adaptaría Anatole Litvak con el título de “Goodbye Again”, contando con Ingrid Bergman, Yves Montand y Anthony Perkins para sus principales papeles. Por poner un último ejemplo, aunque más que un guiño se trata de un apuntalamiento narrativo, en uno de los kioscos en los que Michel compra el periódico aparecerá claramente visible la cabecera del semanario Italia Domani ―literalmente “Italia mañana”―, que es el destino al que Michel piensa huir al día siguiente. Además, la película nos ha dejado algunos fetiches indelebles, como el corte de pelo de Patricia y sus camisetas a rayas o el gesto de Michel al pasarse el pulgar sobre los labios ―no, no lo inventaron los publicistas de Martini―.

Con todo esto, el argumento es lo de menos.

―Ha dicho que es usted asquerosa.

―¿Qué significa “asquerosa”?

Recomendaciones: «Al final de la escapada» es una película muy fácil de encontrar. Yo no me volvería loco buscando ediciones con contenidos extra ni nada por el estilo, sino que buscaría la versión más barata posible: con que cuente con subtítulos en castellano es más que suficiente (hay películas que aguantan bien el doblaje, pero ésta no es una de ellas). Por si a alguien no le apetece ponerse a rebuscar, aquí dejo el enlace a la versión más vendida en Amazon, donde puede adquirirse tanto en DVD como en Blu-ray.