Mi deseo sería no volver a ver mundo; pero si Su Reverencia me lo ordena…

El nombre de Buñuel está irremediablemente ligado al surrealismo. Sin embargo, aunque fue un gran conocedor y admirador de la obra de Freud, se centró única y exclusivamente en el misterioso concepto del subconsciente, desdeñando toda la parafernalia psicoanalítica que, sin excesivo rigor científico, posteriormente fue edificada sobre sus tesis. Para Buñuel, la vía subconsciente era plenamente válida como medio de comunicación con el espectador, pero resultaba ridícula como fin en sí misma. Por ello, jamás lo empleó como tema central de sus obras ―en realidad, tan sólo podemos identificar tres temas en la filmografía buñueliana: el sexo, la religión y la política o, dicho de otro modo, el deseo carnal, el deseo espiritual y el deseo de un mundo mejor―, sino que se sirvió de sus posibilidades mediante las llamadas “obsesiones”, una serie de imágenes icónicas que sabía aprovechar magistralmente como refuerzo narrativo y que le permitían reducir secuencias enteras a un plano fugaz. Mediante las armas, las cuerdas y cadenas, las campanas, las torres, diversas partes aisladas del cuerpo femenino, los zapatos, los insectos, las deformidades físicas, perros, gatos y ratones y un largo etcétera acabó componiendo un verdadero lenguaje visual al servicio de la narración. Así, en puridad, tan sólo podemos calificar como surrealistas sus dos primeras películas: “Un perro andaluz” (1929) y “La edad de oro” (1930); con respecto al resto de su filmografía, por más que un cierto elemento onírico siempre se halle presente ―con especial intensidad en sus últimas obras―, en realidad deberíamos hablar de un cine más simbolista que surrealista.

Nacido el 22 de febrero de 1900 en Calanda (provincia de Teruel), se educa en un colegio jesuita hasta los diecisiete años, cuando se muda a Madrid para iniciar unos estudios de Ingeniería Agrónoma que nunca llegó a concluir. Durante ese periodo se alojó en la Residencia de Estudiantes, donde formó una trinca bastante estrecha con Federico García Lorca y Salvador Dalí. Al igual que John Ford, nunca estudió cinematografía, sino que se formó realizando pequeños trabajos en diversas producciones en París, donde se había mudado en 1925 con la intención de ocupar una plaza en la sede de la organización internacional más inútil de la historia: la Sociedad de Naciones. Hasta que se decantó por el cine, sus tendencias artísticas discurrían por el camino de la literatura en el ámbito de la Generación del 27, en la que estaría hoy incluido como un poeta más de no haber cambiado la pluma por la cámara. Como ya se ha señalado, su primera producción fue “Un perro andaluz” (1929) ―autofinanciada y escrita y producida mano a mano con Dalí―. La película pretendía ser la traducción a imágenes en movimiento de un poemario inédito que había compuesto por el método bretoniano de la escritura automática, pero finalmente se añadieron también varios sueños que el de Figueras había tenido ―o sufrido― en los días anteriores. No se sabe cómo, los dos amigos lograron que su cinta fuese exhibida en una pequeña sala de cine en la que, entre los escasos espectadores, se encontraba ni más ni menos que Man Ray, que quedó tan impresionado que se ocupó de difundir su descubrimiento entre el grupo surrealista, al que los dos neófitos fueron invitados a unirse. Una vez en el seno de aquella peculiar tertulia, el vizconde de Noailles, uno de los principales mecenas de la época, les eligió para realizar el largometraje de vanguardia que financiaba todos los años como regalo de cumpleaños para su esposa. El resultado fue “La edad de oro” (1930), en la que casi todo el peso del trabajo recayó ya exclusivamente sobre Buñuel, pues Dalí había comenzado a hacer dinero vendiendo sus cuadros y los pinceles apenas le dejaban tiempo para otras ocupaciones.

Nacido el 22 de febrero de 1900 en Calanda (provincia de Teruel), se educa en un colegio jesuita hasta los diecisiete años, cuando se muda a Madrid para iniciar unos estudios de Ingeniería Agrónoma que nunca llegó a concluir. Durante ese periodo se alojó en la Residencia de Estudiantes, donde formó una trinca bastante estrecha con Federico García Lorca y Salvador Dalí. Al igual que John Ford, nunca estudió cinematografía, sino que se formó realizando pequeños trabajos en diversas producciones en París, donde se había mudado en 1925 con la intención de ocupar una plaza en la sede de la organización internacional más inútil de la historia: la Sociedad de Naciones. Hasta que se decantó por el cine, sus tendencias artísticas discurrían por el camino de la literatura en el ámbito de la Generación del 27, en la que estaría hoy incluido como un poeta más de no haber cambiado la pluma por la cámara. Como ya se ha señalado, su primera producción fue “Un perro andaluz” (1929) ―autofinanciada y escrita y producida mano a mano con Dalí―. La película pretendía ser la traducción a imágenes en movimiento de un poemario inédito que había compuesto por el método bretoniano de la escritura automática, pero finalmente se añadieron también varios sueños que el de Figueras había tenido ―o sufrido― en los días anteriores. No se sabe cómo, los dos amigos lograron que su cinta fuese exhibida en una pequeña sala de cine en la que, entre los escasos espectadores, se encontraba ni más ni menos que Man Ray, que quedó tan impresionado que se ocupó de difundir su descubrimiento entre el grupo surrealista, al que los dos neófitos fueron invitados a unirse. Una vez en el seno de aquella peculiar tertulia, el vizconde de Noailles, uno de los principales mecenas de la época, les eligió para realizar el largometraje de vanguardia que financiaba todos los años como regalo de cumpleaños para su esposa. El resultado fue “La edad de oro” (1930), en la que casi todo el peso del trabajo recayó ya exclusivamente sobre Buñuel, pues Dalí había comenzado a hacer dinero vendiendo sus cuadros y los pinceles apenas le dejaban tiempo para otras ocupaciones.

Esta dinámica de diletantismo se rompe en 1932, cuando Buñuel comienza a implicarse activamente en política, abandonando el movimiento surrealista y regresando a España para afiliarse al Partido Comunista (PCE). Fruto de este activismo es su documental “Las Hurdes, tierra sin pan” (1933), que aunque hoy es unánimemente celebrado como una joya cinematográfica, en su momento causó un fuerte rechazo desde todos los frentes. El primer incomodado fue el Gobierno republicano español, que prohibió su exhibición por considerar que ofrecía una imagen denigrante del país. En 1935 se le añadió el sonido que hoy conocemos, con la voz en off de Abel Jacquin, para ser reestrenada en París en 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil. En su epílogo se incluyó una proclama a favor del Frente Popular, en la que se animaba a la población rural a unirse a su lucha para escapar de la miseria. Lo más increíble del caso es que dicha arenga sería respetada por la censura en 1965, cuando se contó con el propio Buñuel para supervisar su restauración. Es bien sabido que Franco era un cinéfilo empedernido, ¿pero hasta ese punto? Definitivamente, el que se ponga a tratar de comprender los motivos de la censura franquista puede acabar loco de remate.

Esta dinámica de diletantismo se rompe en 1932, cuando Buñuel comienza a implicarse activamente en política, abandonando el movimiento surrealista y regresando a España para afiliarse al Partido Comunista (PCE). Fruto de este activismo es su documental “Las Hurdes, tierra sin pan” (1933), que aunque hoy es unánimemente celebrado como una joya cinematográfica, en su momento causó un fuerte rechazo desde todos los frentes. El primer incomodado fue el Gobierno republicano español, que prohibió su exhibición por considerar que ofrecía una imagen denigrante del país. En 1935 se le añadió el sonido que hoy conocemos, con la voz en off de Abel Jacquin, para ser reestrenada en París en 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil. En su epílogo se incluyó una proclama a favor del Frente Popular, en la que se animaba a la población rural a unirse a su lucha para escapar de la miseria. Lo más increíble del caso es que dicha arenga sería respetada por la censura en 1965, cuando se contó con el propio Buñuel para supervisar su restauración. Es bien sabido que Franco era un cinéfilo empedernido, ¿pero hasta ese punto? Definitivamente, el que se ponga a tratar de comprender los motivos de la censura franquista puede acabar loco de remate.

La derrota republicana y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial motivaron el exilio de Buñuel a los Estados Unidos, donde tampoco le aguardaba nada bueno. Aunque todavía no se había creado la Comisión de Actividades Antiestadounidenses, puede afirmarse que el aragonés inscribió su nombre como la primera víctima de la caza de brujas. Por aquel entonces, Buñuel se encargaba de doblar cortos propagandísticos producidos por el archivo cinematográfico del MoMA ―con el fin de elevar la moral de la población en su lucha contra el Eje―, una actividad que desde el primer momento había levantado las iras de los magnates de Hollywood por considerarla competencia desleal. Todos los cineastas que participaron en este proyecto neoyorquino fueron marcados irremisiblemente por la industria cinematográfica, que tan sólo esperaba una mera excusa para actuar contra ellos. En el caso de Buñuel, el motivo no fue otro que unas declaraciones de Dalí, sin aparente mala intención, en las que bromeaba con el pasado comunista se su ex compañero. Esta anécdota no sólo provocó la caída en desgracia del director, sino que también puso término a una intensa amistad de más veinte años. Al parecer, Buñuel le pidió explicaciones y, por algún motivo ―a lo mejor le dolía algo―, el pintor reaccionó de una manera desproporcionadamente agresiva ―pero tampoco era el primer desencuentro entre ambos: previamente, por ejemplo, Dalí había ejercido de catalán de chiste al negarle 50 dólares a Buñuel para evitar su desahucio, con el argumento de que a los amigos no se les presta dinero―. Aunque su ruptura no evolucionó hacia una enemistad manifiesta, Buñuel no dejaría pasar ni la más mínima ocasión para incluir burlas ocultas al pintor en sus películas, muchas veces estrictamente privadas y otras algo más obvias, como la que encontramos en “Así es la aurora” (1955), donde un comisario de policía decora su despacho con una reproducción del polémico “Cristo de San Juan de la Cruz” (1951) ―cuya presentación le valió a Dalí alguna que otra mofa por parte de la crítica―.

La derrota republicana y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial motivaron el exilio de Buñuel a los Estados Unidos, donde tampoco le aguardaba nada bueno. Aunque todavía no se había creado la Comisión de Actividades Antiestadounidenses, puede afirmarse que el aragonés inscribió su nombre como la primera víctima de la caza de brujas. Por aquel entonces, Buñuel se encargaba de doblar cortos propagandísticos producidos por el archivo cinematográfico del MoMA ―con el fin de elevar la moral de la población en su lucha contra el Eje―, una actividad que desde el primer momento había levantado las iras de los magnates de Hollywood por considerarla competencia desleal. Todos los cineastas que participaron en este proyecto neoyorquino fueron marcados irremisiblemente por la industria cinematográfica, que tan sólo esperaba una mera excusa para actuar contra ellos. En el caso de Buñuel, el motivo no fue otro que unas declaraciones de Dalí, sin aparente mala intención, en las que bromeaba con el pasado comunista se su ex compañero. Esta anécdota no sólo provocó la caída en desgracia del director, sino que también puso término a una intensa amistad de más veinte años. Al parecer, Buñuel le pidió explicaciones y, por algún motivo ―a lo mejor le dolía algo―, el pintor reaccionó de una manera desproporcionadamente agresiva ―pero tampoco era el primer desencuentro entre ambos: previamente, por ejemplo, Dalí había ejercido de catalán de chiste al negarle 50 dólares a Buñuel para evitar su desahucio, con el argumento de que a los amigos no se les presta dinero―. Aunque su ruptura no evolucionó hacia una enemistad manifiesta, Buñuel no dejaría pasar ni la más mínima ocasión para incluir burlas ocultas al pintor en sus películas, muchas veces estrictamente privadas y otras algo más obvias, como la que encontramos en “Así es la aurora” (1955), donde un comisario de policía decora su despacho con una reproducción del polémico “Cristo de San Juan de la Cruz” (1951) ―cuya presentación le valió a Dalí alguna que otra mofa por parte de la crítica―.

Como si de un apache se tratara, durante unos años Buñuel trató de sobrevivir a caballo entre Méjico y los Estados Unidos, diseñando escenas y dirigiendo doblajes al castellano, de manera anónima y con escasa habilidad para lograr el cobro de unos servicios que, por supuesto, no venían respaldados por contrato alguno. Su suerte cambiará cuando se reencuentre con Oscar Dancigers, un productor ruso al que había conocido en París durante los años surrealistas. Dancigers había sido contratado por el Gobierno mejicano para producir películas acordes con el ideario difuso de la Revolución de 1910, que en la práctica no se traducía más que en una especie de maniqueísmo infantil en el que todos los pobres eran muy buenos y todos los ricos muy malos. Paradójicamente, lo único que se pretendía mediante esas producciones era recaudar dinero para el Estado ―prácticamente no existía oposición, por lo que la propaganda progubernamental era innecesaria―. El productor le propuso a Buñuel colaborar con el proyecto y éste aceptó, más por necesidad que por entusiasmo, porque la perspectiva de tener que rodar largometrajes sin la más mínima pretensión intelectual no le seducía en absoluto. Finalmente, tras explicar sus reticencias a Dancigers, llegaron al acuerdo de que el aragonés podría filmar una película completamente libre por cada dos comerciales, con la condición de que limitara los costes de las primeras tanto como pudiera. “Los olvidados” (1950) fue el primer proyecto personal que nació de este acuerdo, y también el último. El retrato cruel que presenta de las barriadas mejicanas ―donde los pobres, además de míseros, son mezquinos y despiadados― chocó de frente con la línea doctrinal del Gobierno y escandalizó al público, lo que llevó a Dancigers al borde de la ruina. Gracias a la mediación de Octavio Paz, que justificó la precariedad de las condiciones de vida de los arrabaleros inventándose que Buñuel ensalzaba el pasado azteca de la nación mejicana, el filme fue seleccionado para competir en Cannes, donde pese a obtener dos premios también suscitó las críticas de los antiguos compañeros de Buñuel, tanto de los comunistas como de los surrealistas, que le acusaron de haber abandonado sus ideales políticos y estéticos para abrazar una especie de neorrealismo democristiano a la iberoamericana. Posteriormente, el largometraje fue ganando prestigio gracias a los elogios cualificados que recibió por parte de Pudovkin y Breton, que dejaron confundidos y sin argumentos a sus primeros críticos.

Como si de un apache se tratara, durante unos años Buñuel trató de sobrevivir a caballo entre Méjico y los Estados Unidos, diseñando escenas y dirigiendo doblajes al castellano, de manera anónima y con escasa habilidad para lograr el cobro de unos servicios que, por supuesto, no venían respaldados por contrato alguno. Su suerte cambiará cuando se reencuentre con Oscar Dancigers, un productor ruso al que había conocido en París durante los años surrealistas. Dancigers había sido contratado por el Gobierno mejicano para producir películas acordes con el ideario difuso de la Revolución de 1910, que en la práctica no se traducía más que en una especie de maniqueísmo infantil en el que todos los pobres eran muy buenos y todos los ricos muy malos. Paradójicamente, lo único que se pretendía mediante esas producciones era recaudar dinero para el Estado ―prácticamente no existía oposición, por lo que la propaganda progubernamental era innecesaria―. El productor le propuso a Buñuel colaborar con el proyecto y éste aceptó, más por necesidad que por entusiasmo, porque la perspectiva de tener que rodar largometrajes sin la más mínima pretensión intelectual no le seducía en absoluto. Finalmente, tras explicar sus reticencias a Dancigers, llegaron al acuerdo de que el aragonés podría filmar una película completamente libre por cada dos comerciales, con la condición de que limitara los costes de las primeras tanto como pudiera. “Los olvidados” (1950) fue el primer proyecto personal que nació de este acuerdo, y también el último. El retrato cruel que presenta de las barriadas mejicanas ―donde los pobres, además de míseros, son mezquinos y despiadados― chocó de frente con la línea doctrinal del Gobierno y escandalizó al público, lo que llevó a Dancigers al borde de la ruina. Gracias a la mediación de Octavio Paz, que justificó la precariedad de las condiciones de vida de los arrabaleros inventándose que Buñuel ensalzaba el pasado azteca de la nación mejicana, el filme fue seleccionado para competir en Cannes, donde pese a obtener dos premios también suscitó las críticas de los antiguos compañeros de Buñuel, tanto de los comunistas como de los surrealistas, que le acusaron de haber abandonado sus ideales políticos y estéticos para abrazar una especie de neorrealismo democristiano a la iberoamericana. Posteriormente, el largometraje fue ganando prestigio gracias a los elogios cualificados que recibió por parte de Pudovkin y Breton, que dejaron confundidos y sin argumentos a sus primeros críticos.

En cualquier caso, el fracaso comercial motivó que Buñuel tuviera que olvidarse durante una temporada de sus proyectos personales, contentándose con realizar películas destinadas al lucimiento de las estrellas mejicanas de la época ―como Fernando Soler o Rosita Quintana, con los que en 1951 rodaría “Susana”―. La única excepción la constituyó “Subida al cielo” (1951), que fue producida precariamente por Manuel Altolaguirre, viejo amigo de Buñuel desde sus tiempos en la Residencia de Estudiantes. A pesar de quedarse sin presupuesto antes de su conclusión, el largometraje volvió a triunfar en Cannes, reverdeciendo la fama del director en Francia. Esto no le reportó grandes ganancias, pero sí que le levantó la moral lo suficiente como para convencer a Danciers para que invirtiera su último capital en embarcarse, valga la paradoja, en “Las aventuras de Robinson Crusoe” (1952). Rodada en inglés y en castellano, la película fue un verdadero éxito mundial, por lo que Danciers recuperó con creces su dinero ―y sus ganas de vivir― y Buñuel regresó definitivamente a la escena internacional.

En cualquier caso, el fracaso comercial motivó que Buñuel tuviera que olvidarse durante una temporada de sus proyectos personales, contentándose con realizar películas destinadas al lucimiento de las estrellas mejicanas de la época ―como Fernando Soler o Rosita Quintana, con los que en 1951 rodaría “Susana”―. La única excepción la constituyó “Subida al cielo” (1951), que fue producida precariamente por Manuel Altolaguirre, viejo amigo de Buñuel desde sus tiempos en la Residencia de Estudiantes. A pesar de quedarse sin presupuesto antes de su conclusión, el largometraje volvió a triunfar en Cannes, reverdeciendo la fama del director en Francia. Esto no le reportó grandes ganancias, pero sí que le levantó la moral lo suficiente como para convencer a Danciers para que invirtiera su último capital en embarcarse, valga la paradoja, en “Las aventuras de Robinson Crusoe” (1952). Rodada en inglés y en castellano, la película fue un verdadero éxito mundial, por lo que Danciers recuperó con creces su dinero ―y sus ganas de vivir― y Buñuel regresó definitivamente a la escena internacional.

Este triunfo llamará al dinero francés, que se unirá en la coproducción de tres largometrajes francomejicanos de marcado estilo realista-socialista: “Así es la aurora”, “La muerte en el jardín” (1956) ―en la que se explotaba el elemento exótico que se había puesto de moda con “El salario del miedo” (Henri-George Clouzot, 1953)― y “La joven” (1960). Tras esta sucesión de éxitos, y todavía con la puerta de Hollywood cerrada a cal y canto por motivos políticos, estaba claro que el retorno de Buñuel a Europa era inevitable; pero, sorprendentemente, la puerta de entrada no fue Francia, sino su vieja España, en la que afrontaría el proyecto de “Viridiana”.

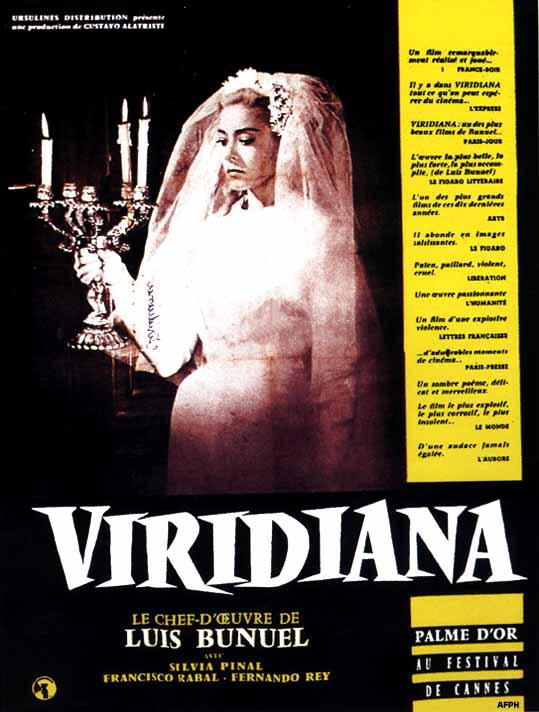

A la fama de “rojazo” que tenía Buñuel había que sumarle otra serie de circunstancias que planteaban la empresa como delirante: el capital no sería español, sino exclusivamente mejicano, y vendría aportado por Gustavo Alatriste, que sólo pretendía satisfacer el capricho de su mujer, Silvia Pinal, de participar en una película de Buñuel. Para terminar de rematar el cuadro, para las tareas de producción ejecutiva se contó con la Unión Industrial Cinematográfica (UNINCI), por aquel entonces dirigida formalmente por el propio Paco Rabal y con todos los papeles en regla, pero claramente vinculada a la clandestinidad comunista ―aún hoy continúa inscrita en el Registro Mercantil, aunque sin actividad visible desde hace décadas y bajo la administración única de un miembro de la familia Bardem―.

A la fama de “rojazo” que tenía Buñuel había que sumarle otra serie de circunstancias que planteaban la empresa como delirante: el capital no sería español, sino exclusivamente mejicano, y vendría aportado por Gustavo Alatriste, que sólo pretendía satisfacer el capricho de su mujer, Silvia Pinal, de participar en una película de Buñuel. Para terminar de rematar el cuadro, para las tareas de producción ejecutiva se contó con la Unión Industrial Cinematográfica (UNINCI), por aquel entonces dirigida formalmente por el propio Paco Rabal y con todos los papeles en regla, pero claramente vinculada a la clandestinidad comunista ―aún hoy continúa inscrita en el Registro Mercantil, aunque sin actividad visible desde hace décadas y bajo la administración única de un miembro de la familia Bardem―.

El régimen franquista acogió el retorno de Buñuel de una manera algo contradictoria. Por un lado, en el contexto de la política aperturista iniciada en 1955 con la entrada de España en las Naciones Unidas, trató de exhibírselo al mundo como un ejemplo de reconciliación entre vencedores y vencidos. Sin embargo, aunque formalmente todo fueron sonrisas y ánimo tolerante, Buñuel fue vigilado tan de cerca que los censores se convirtieron prácticamente en unos miembros más del equipo ―y no sólo por su presencia constante durante el rodaje, sino, como veremos más adelante, por sus involuntariamente geniales aportaciones al guión―. Por supuesto, el aragonés no tenía un pelo de tonto, y sabía perfectamente que los parabienes gubernamentales podían cambiar de signo en cualquier momento y por cualquier tontería. De éste modo, se las apañó para entretener a las autoridades, haciéndoles creer que el montaje aún no estaba terminado, mientras las copias definitivas cruzaban la frontera de Perpignan camufladas entre los trastos de una cuadrilla de toreros.

La película había sido seleccionada a ciegas para el Festival de Cannes y llegó justo a tiempo de ser exhibida en último lugar, para alzarse con la Palma de Oro y con la ovación más larga y unánime de la historia del certamen ―diecisiete minutos de aplausos enfervorecidos―. Se trataba de la primera vez que un cineasta español obtenía un éxito semejante; pero el régimen, en lugar de aprovechar la coyuntura para hacer patria, reaccionó con una fiereza incontenible, prohibiendo la exhibición de la cinta e iniciando una verdadera purga entre todos los que estuvieron mínimamente vinculados con su producción, incluidos los censores y los simples funcionarios que se habían limitado a estampar los sellos de entrada de las instancias oportunas. Parece ser que fue la escena de la orgía de los mendigos al son del “Aleluya” de “El Mesías” de Händel (1741), con su recreación de “La última cena” de Leonardo da Vinci (1495-1497), la que puso al borde del colapso a algún miembro del gobierno ―por aquel entonces controlado por los llamados “tecnócratas”, casi todos ellos miembros del Opus Dei―. El asunto resulta incomprensible se mire por donde se mire, puesto que esa escena, aunque no venía claramente descrita en el guión original, fue aprobada puntualmente por la censura con referencias al cuadro incluidas. No parece probable, como se ha propuesto en alguna ocasión, que fuese el propio Franco quien, tras visionar la cinta en su sala privada, intuyera algún tipo de paralelismo entre su figura y la del personaje interpretado por Fernando Rey, fundamentalmente porque el dictador no pudo tener acceso a ninguna copia antes de su prohibición. Además, el propio Buñuel negó en numerosas ocasiones, incluso cuando el asunto ya carecía de importancia, que hubiese pretendido ofrecer una metáfora de España mediante su descripción de la finca de don Jaime.

La película había sido seleccionada a ciegas para el Festival de Cannes y llegó justo a tiempo de ser exhibida en último lugar, para alzarse con la Palma de Oro y con la ovación más larga y unánime de la historia del certamen ―diecisiete minutos de aplausos enfervorecidos―. Se trataba de la primera vez que un cineasta español obtenía un éxito semejante; pero el régimen, en lugar de aprovechar la coyuntura para hacer patria, reaccionó con una fiereza incontenible, prohibiendo la exhibición de la cinta e iniciando una verdadera purga entre todos los que estuvieron mínimamente vinculados con su producción, incluidos los censores y los simples funcionarios que se habían limitado a estampar los sellos de entrada de las instancias oportunas. Parece ser que fue la escena de la orgía de los mendigos al son del “Aleluya” de “El Mesías” de Händel (1741), con su recreación de “La última cena” de Leonardo da Vinci (1495-1497), la que puso al borde del colapso a algún miembro del gobierno ―por aquel entonces controlado por los llamados “tecnócratas”, casi todos ellos miembros del Opus Dei―. El asunto resulta incomprensible se mire por donde se mire, puesto que esa escena, aunque no venía claramente descrita en el guión original, fue aprobada puntualmente por la censura con referencias al cuadro incluidas. No parece probable, como se ha propuesto en alguna ocasión, que fuese el propio Franco quien, tras visionar la cinta en su sala privada, intuyera algún tipo de paralelismo entre su figura y la del personaje interpretado por Fernando Rey, fundamentalmente porque el dictador no pudo tener acceso a ninguna copia antes de su prohibición. Además, el propio Buñuel negó en numerosas ocasiones, incluso cuando el asunto ya carecía de importancia, que hubiese pretendido ofrecer una metáfora de España mediante su descripción de la finca de don Jaime.

El argumento narra cómo la hermana Viridiana (Silvia Pinal), una novicia a punto de tomar los votos definitivos, es requerida por su protector y tío político, don Jaime (Fernando Rey), para que acuda rápidamente a verle a su hacienda, pues parece que su salud comienza a deteriorarse gravemente. El motivo resulta ser una simple excusa dentro de un plan urdido por don Jaime para casarse con ella porque le recuerda vivamente a su difunta esposa, la tía carnal de Viridiana, con cuyo recuerdo vive obsesionado hasta caer en el fetichismo. Tras drogar y tratar de abusar de la novicia, se suicidará colgándose de un pino y legando todas sus propiedades pro indiviso a la propia Viridiana y a Jorge (Francisco Rabal), un hijo ilegítimo al que en el último momento reconoce en su testamento. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitan y Buñuel aprovecha el choque entre la personalidad beatífica de Viridiana y la vividora de Jorge para diseñar un completo tratado acerca de la hipocresía y la mezquindad. (Por poner un ejemplo de los múltiples que se nos ofrecerán durante el metraje, veremos cómo don Jaime habla sonriente del abandono de su hijo recién nacido mientras comente el lamentable error de salvar a una abeja que se ahoga en un pilón ―no os dejéis embaucar por ese truco barato de la miel y la cera: los que hemos probado su aguijón sin que mediara provocación previa podemos atestiguar que esos bicharracos repugnantes son enemigos acérrimos de la humanidad―.)

Como ya se ha indicado, el reparto lo encabeza Silvia Pinal, por entonces una estrella emergente dentro de la edad dorada del cine mejicano ―que, por otra parte, ya iba tocando a su fin―. El hecho de que su intervención en la película constituyese un requisito para su financiación no debe hacernos pensar que la actriz no poseyera el talento suficiente como para haber interpretado a Viridiana incluso si su marido no hubiese sido el productor; todo lo contrario: Pinal no sólo bordó el papel, sino que se convirtió en lo más parecido a una musa que tuvo Buñuel a lo largo de su carrera ―con ella rodaría también “El ángel exterminador” (1962) y “Simón del desierto” (1966)―. Ninguna otra actriz principal trabajó más de dos veces con el aragonés, y si no lo hizo en más ocasiones fue porque durante sus años de máxima popularidad Pinal no daba abasto para aceptar ofertas. Para afrontar su papel en “Viridiana”, la actriz tuvo que esforzarse mucho en templar su acento natal para sonar lo más carpetovetónica posible ―entre otras cosas, porque el habla mejicana cerrada, seguramente por la influencia de las películas de Cantinflas, suele resultar muy cómica en España―. El resultado fue satisfactorio, pero aún así Pinal evidencia un cierto deje que, unido a su incontestable belleza, redunda en beneficio del tremendo erotismo que desprende incluso vestida de monja.

Como ya se ha indicado, el reparto lo encabeza Silvia Pinal, por entonces una estrella emergente dentro de la edad dorada del cine mejicano ―que, por otra parte, ya iba tocando a su fin―. El hecho de que su intervención en la película constituyese un requisito para su financiación no debe hacernos pensar que la actriz no poseyera el talento suficiente como para haber interpretado a Viridiana incluso si su marido no hubiese sido el productor; todo lo contrario: Pinal no sólo bordó el papel, sino que se convirtió en lo más parecido a una musa que tuvo Buñuel a lo largo de su carrera ―con ella rodaría también “El ángel exterminador” (1962) y “Simón del desierto” (1966)―. Ninguna otra actriz principal trabajó más de dos veces con el aragonés, y si no lo hizo en más ocasiones fue porque durante sus años de máxima popularidad Pinal no daba abasto para aceptar ofertas. Para afrontar su papel en “Viridiana”, la actriz tuvo que esforzarse mucho en templar su acento natal para sonar lo más carpetovetónica posible ―entre otras cosas, porque el habla mejicana cerrada, seguramente por la influencia de las películas de Cantinflas, suele resultar muy cómica en España―. El resultado fue satisfactorio, pero aún así Pinal evidencia un cierto deje que, unido a su incontestable belleza, redunda en beneficio del tremendo erotismo que desprende incluso vestida de monja.

El segundo lugar en el reparto está reservado para Fernando Rey, que durante muchos años fue considerado el actor español más internacional, precisamente gracias a la proyección que, ya en su madurez, le proporcionaron sus trabajos con Buñuel. Hijo de un oficial republicano muy cercano a Azaña, terminó la Guerra prisionero en el entonces estadio del Valencia C. F., de donde logró escaparse para iniciar una vida semiclandestina entre los restos de la bohemia madrileña. Acuciado por el hambre, comenzó a trabajar como actor de doblaje facilitando una identidad falsa, hasta que la popularidad que le granjeó su papel de Felipe el Hermoso en “Locura de amor” (Juan de Orduña, 1948) le hizo poco menos que un ser intocable para la represión franquista. “Viridiana”, donde interpreta a don Jaime, supone su primer encuentro profesional con Buñuel, que posteriormente tendría continuación en “Tristana” (1969), “El discreto encanto de la burguesía” (1972) y “Ese oscuro objeto de deseo” (1977). Su personaje posiblemente sea el más complejo de la película: de refinada educación y de naturaleza aparentemente plácida, esconde en su interior todo un bullicio de pasiones retorcidas y mal asimiladas que le conducirán al fetichismo macabro, siempre con el Réquiem de Mozart como banda sonora de sus perversiones. Ante la belleza de Viridiana y su parecido con su esposa, que murió en la misma noche de bodas ―aún con el vestido puesto―, don Jaime caerá en ese error humano tan recurrente que consiste en no asumir que la muerte se comporta de una manera opuesta a la del mar: ella nunca devuelve lo que se lleva.

El segundo lugar en el reparto está reservado para Fernando Rey, que durante muchos años fue considerado el actor español más internacional, precisamente gracias a la proyección que, ya en su madurez, le proporcionaron sus trabajos con Buñuel. Hijo de un oficial republicano muy cercano a Azaña, terminó la Guerra prisionero en el entonces estadio del Valencia C. F., de donde logró escaparse para iniciar una vida semiclandestina entre los restos de la bohemia madrileña. Acuciado por el hambre, comenzó a trabajar como actor de doblaje facilitando una identidad falsa, hasta que la popularidad que le granjeó su papel de Felipe el Hermoso en “Locura de amor” (Juan de Orduña, 1948) le hizo poco menos que un ser intocable para la represión franquista. “Viridiana”, donde interpreta a don Jaime, supone su primer encuentro profesional con Buñuel, que posteriormente tendría continuación en “Tristana” (1969), “El discreto encanto de la burguesía” (1972) y “Ese oscuro objeto de deseo” (1977). Su personaje posiblemente sea el más complejo de la película: de refinada educación y de naturaleza aparentemente plácida, esconde en su interior todo un bullicio de pasiones retorcidas y mal asimiladas que le conducirán al fetichismo macabro, siempre con el Réquiem de Mozart como banda sonora de sus perversiones. Ante la belleza de Viridiana y su parecido con su esposa, que murió en la misma noche de bodas ―aún con el vestido puesto―, don Jaime caerá en ese error humano tan recurrente que consiste en no asumir que la muerte se comporta de una manera opuesta a la del mar: ella nunca devuelve lo que se lleva.

El trío protagonista está completado por un Francisco Rabal que rinde a un nivel bastante satisfactorio para lo que era su costumbre durante aquellos años, pero a años-luz todavía de las cotas de perfección interpretativa que alcanzaría en su madurez y vejez. Su historia es la de un larguísimo ascenso, lento pero imparable, desde sus comienzos como aprendiz de electricista en los Estudios Chamartín hasta ocupar una plaza indiscutible entre el Olimpo de la escena europea. Rabal y Buñuel se habían conocido en Méjico durante el rodaje de Nazarín (1958), en la que el murciano había encarnado el papel protagonista, y entre ellos se había establecido una amistad bastante íntima. A decir verdad, Rabal resulta algo inexpresivo y acartonado en la piel de Jorge, pero tampoco puede afirmarse que con ello perjudique a un personaje que no deja de ser un bon vivant a la española. La figura de Jorge constituye una especie de prueba de contraste dentro de la película, ya que su rol es el único que siempre da rienda suelta a sus deseos de manera natural sin someterse a coacciones sociales, morales o legales. Convive con una mujer sin mediar matrimonio entre ellos, y no sólo no lo oculta, sino que lo exhibe con un ánimo cercano a la soberbia. Además, no dejará pasar ninguna oportunidad para aprovechar sus dotes de seducción y se nos hará saber que fue un niño abandonado que después, de algún modo, logró obtener un cierto poderío económico. Aun así, y precisamente por esa satisfacción perpetua, es el personaje que presenta un equilibrio mental más sólido. Viridiana y don Jaime, por el contrario, acumulan tanto deseo comprimido en su interior que la frustración les hace buscar refugio en sustitutivos del sexo, como el masoquismo disfrazado de penitencia o el fetichismo.

El trío protagonista está completado por un Francisco Rabal que rinde a un nivel bastante satisfactorio para lo que era su costumbre durante aquellos años, pero a años-luz todavía de las cotas de perfección interpretativa que alcanzaría en su madurez y vejez. Su historia es la de un larguísimo ascenso, lento pero imparable, desde sus comienzos como aprendiz de electricista en los Estudios Chamartín hasta ocupar una plaza indiscutible entre el Olimpo de la escena europea. Rabal y Buñuel se habían conocido en Méjico durante el rodaje de Nazarín (1958), en la que el murciano había encarnado el papel protagonista, y entre ellos se había establecido una amistad bastante íntima. A decir verdad, Rabal resulta algo inexpresivo y acartonado en la piel de Jorge, pero tampoco puede afirmarse que con ello perjudique a un personaje que no deja de ser un bon vivant a la española. La figura de Jorge constituye una especie de prueba de contraste dentro de la película, ya que su rol es el único que siempre da rienda suelta a sus deseos de manera natural sin someterse a coacciones sociales, morales o legales. Convive con una mujer sin mediar matrimonio entre ellos, y no sólo no lo oculta, sino que lo exhibe con un ánimo cercano a la soberbia. Además, no dejará pasar ninguna oportunidad para aprovechar sus dotes de seducción y se nos hará saber que fue un niño abandonado que después, de algún modo, logró obtener un cierto poderío económico. Aun así, y precisamente por esa satisfacción perpetua, es el personaje que presenta un equilibrio mental más sólido. Viridiana y don Jaime, por el contrario, acumulan tanto deseo comprimido en su interior que la frustración les hace buscar refugio en sustitutivos del sexo, como el masoquismo disfrazado de penitencia o el fetichismo.

Los mendigos, por supuesto, también darán rienda suelta a sus deseos reprimidos en una explosión orgiástica, pero se tratará de un momento singular y por el que además serán severamente castigados. Con planos largos y generalmente amplios, se nos irán presentando los siete pecados capitales con naturalismo caravaggista, demostrándonos que si el ser humano no se comporta constantemente como un animal de cochiquera, es tan sólo porque alguien se ha molestado en enseñarle buenos modales. Pero los mendigos no constituyen una unidad interpretativa coral, sino que cada uno de ellos posee su propia personalidad sostenida por interpretaciones secundarias excelentes, entre las que destacan las de Lola Gaos (Enedina), María Isbert (vagabunda anónima), José Calvo (don Amalio), Joaquín Roa (señor “Zequiel”) y Luis Heredia (“Poca”), además de Juan García Tiendra en su brillante papel de pordiosero leproso ―o sifilítico, no queda claro―, cuyo trabajo tiene aún más mérito por el hecho de que no era actor, sino un mendigo de verdad al que Buñuel y su hijo Juan Luis encontraron un día de camino al rodaje, borracho hasta la inconsciencia y acostado entre inmundicias.

Los mendigos, por supuesto, también darán rienda suelta a sus deseos reprimidos en una explosión orgiástica, pero se tratará de un momento singular y por el que además serán severamente castigados. Con planos largos y generalmente amplios, se nos irán presentando los siete pecados capitales con naturalismo caravaggista, demostrándonos que si el ser humano no se comporta constantemente como un animal de cochiquera, es tan sólo porque alguien se ha molestado en enseñarle buenos modales. Pero los mendigos no constituyen una unidad interpretativa coral, sino que cada uno de ellos posee su propia personalidad sostenida por interpretaciones secundarias excelentes, entre las que destacan las de Lola Gaos (Enedina), María Isbert (vagabunda anónima), José Calvo (don Amalio), Joaquín Roa (señor “Zequiel”) y Luis Heredia (“Poca”), además de Juan García Tiendra en su brillante papel de pordiosero leproso ―o sifilítico, no queda claro―, cuyo trabajo tiene aún más mérito por el hecho de que no era actor, sino un mendigo de verdad al que Buñuel y su hijo Juan Luis encontraron un día de camino al rodaje, borracho hasta la inconsciencia y acostado entre inmundicias.

El reparto lo completan la entonces niña Teresa Rabal, que da vida al personaje más divertido de la película, y Margarita Lozano como Ramona, el ama de llaves, una madre soltera dotada de una sensualidad candente debajo de una fría capa de amargura y cansancio. Actriz genial tanto en la pantalla como en los escenarios, Lozano tuvo que marcharse a Italia para recibir la admiración que el público mayoritario español siempre le negó ―entre otras, pueden destacarse sus interpretaciones en “Por un puñado de dólares” (Sergio Leone, 1964) o “Pocilga” (Pier Paolo Pasolini, 1969)―.

El reparto lo completan la entonces niña Teresa Rabal, que da vida al personaje más divertido de la película, y Margarita Lozano como Ramona, el ama de llaves, una madre soltera dotada de una sensualidad candente debajo de una fría capa de amargura y cansancio. Actriz genial tanto en la pantalla como en los escenarios, Lozano tuvo que marcharse a Italia para recibir la admiración que el público mayoritario español siempre le negó ―entre otras, pueden destacarse sus interpretaciones en “Por un puñado de dólares” (Sergio Leone, 1964) o “Pocilga” (Pier Paolo Pasolini, 1969)―.

Como ya se ha adelantado, la actividad censora tuvo una importancia determinante en el resultado final del largometraje ―por una vez, de manera constructiva, sólo que sin pretenderlo―. En el guión propuesto por Buñuel, Viridiana, una vez desengañada y decidida a darse a la vida sensual, visita la alcoba de su primo, al que encuentra acompañado por Ramona. La idea era que Jorge expulsara a ésta de su lado para recibir a la ex novicia en su lecho, pero los censores consideraron que eso de ir cambiando de mujer como de sábana no era nada edificante. Por ello, con su mejor sonrisa, los guardianes de la moral pública propusieron que se sustituyera esa escena por un final que indicase que los tres moradores iban a iniciar una pacífica y casta convivencia fraternal. Con ese fin, sugirieron que los protagonistas terminaran empleando su tiempo en alguna actividad inofensiva, como, por ejemplo, jugar a las cartas sin dinero de por medio. Ante la sorpresa de los funcionarios, el director se mostró entusiasmado con la idea y les dio las gracias encarecidamente: ni siquiera a la genialidad buñuelesca se le había podido ocurrir una metáfora más clara de lo que inevitablemente tenía que acabar ocurriendo entre los tres. Para la historia del cine, y para más recochineo, quedó la última frase de un Paco Rabal fingiendo serenidad entre dos mujeres absolutamente sometidas a sus encantos: “No me lo va usted a creer, pero la primera que la vez que la vi me dije: mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo”.

Como ya se ha adelantado, la actividad censora tuvo una importancia determinante en el resultado final del largometraje ―por una vez, de manera constructiva, sólo que sin pretenderlo―. En el guión propuesto por Buñuel, Viridiana, una vez desengañada y decidida a darse a la vida sensual, visita la alcoba de su primo, al que encuentra acompañado por Ramona. La idea era que Jorge expulsara a ésta de su lado para recibir a la ex novicia en su lecho, pero los censores consideraron que eso de ir cambiando de mujer como de sábana no era nada edificante. Por ello, con su mejor sonrisa, los guardianes de la moral pública propusieron que se sustituyera esa escena por un final que indicase que los tres moradores iban a iniciar una pacífica y casta convivencia fraternal. Con ese fin, sugirieron que los protagonistas terminaran empleando su tiempo en alguna actividad inofensiva, como, por ejemplo, jugar a las cartas sin dinero de por medio. Ante la sorpresa de los funcionarios, el director se mostró entusiasmado con la idea y les dio las gracias encarecidamente: ni siquiera a la genialidad buñuelesca se le había podido ocurrir una metáfora más clara de lo que inevitablemente tenía que acabar ocurriendo entre los tres. Para la historia del cine, y para más recochineo, quedó la última frase de un Paco Rabal fingiendo serenidad entre dos mujeres absolutamente sometidas a sus encantos: “No me lo va usted a creer, pero la primera que la vez que la vi me dije: mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo”.

Descubre más desde líneas sobre arte

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.